1575 posts

Caprivi Trip, Mahangu National Park, July 2023

Caprivi Trip, Mahangu National Park, July 2023

Daan takes us through a short trip in the Mahangu National Park. More on https://bwabwatanationalparkmahango.wheretostay.na/

View On WordPress

-

treebreeze liked this · 1 year ago

treebreeze liked this · 1 year ago -

leontinrau liked this · 1 year ago

leontinrau liked this · 1 year ago -

margus1-blog liked this · 1 year ago

margus1-blog liked this · 1 year ago -

squinty-cat liked this · 1 year ago

squinty-cat liked this · 1 year ago -

logi1974 reblogged this · 1 year ago

logi1974 reblogged this · 1 year ago -

logi1974 liked this · 1 year ago

logi1974 liked this · 1 year ago

More Posts from Logi1974

Südengland 2023 - Tag 17

Ladies and Gentlemen!

Wir müssen noch etwas an unserem Heritage Pass arbeiten, deshalb steht heute wieder ein Ziel auf unserer Agenda, das im Pass inklusive ist. Micha witzelt schon: am Ende kriegen wir noch Geld raus ...

Heute machen wir uns auf den Weg, um das Castle Carisbrooke zu besuchen. Der normale Eintrittspreis schlägt hier mit 14 £ zu Buche.

Ursprünglich gab es eine römische Burg in Carisbrooke, die als Teil der römischen Bemühungen errichtet wurde, die sächsische Küste vor Überfällen zu schützen.

Nach der normannischen Eroberung errichtete William Fitz Osbern, Earl of Hereford, hier eine neue Burg nach dem traditionellen normannischen Motte- und Bailey-Plan, mit zwei Bailey-Einfriedungen, die zu einem hohen Motte führen, der von einem befestigten Bergfried überragt wird.

Das Schloss ging später an die Familie Redvers über. Es war wahrscheinlich Baldwin de Redvers, Earl of Devon, der die starke Ringmauer errichtete, um die früheren normannischen Verteidigungsanlagen zu verstärken.

Carisbrooke verdankt insbesondere Gräfin Isabella de Fortebus viel. Die verwitwete Gräfin war im 13. Jahrhundert eine der reichsten und mächtigsten Landbesitzerinnen in England, mit Ländereien, die sich von Wight bis Yorkshire erstreckten.

1262 beschloss sie, sich in Carisbrooke niederzulassen. Sie verwandelte die kahle Verteidigungsburg und ließ eine ganze Reihe von Räumen errichten, darunter komfortable Suiten, eine große Halle, private Kammern und die Kapelle St. Peter. Die Kapelle ist jetzt in den Museumsbereich integriert.

Die Familie Redvers hielt die Burg, bis die Linie mit Isabellas Tod im Jahr 1293 ausstarb. Die Burg ging dann auf die Krone über und wurde häufig königlichen Günstlingen zugesprochen. 1377 schlug die Burg eine Invasion der Franzosen zurück, aber in der Tudor-Zeit ging die größte Bedrohung von einer spanischen Invasion aus.

Ab 1597 wurde die Burgverteidigung durch eine Reihe von Bastionen und Erdwällen erweitert, die von einem italienischen Ingenieur namens Gianbelli entworfen wurden.

Die Tudor-Erdwälle umschließen die normannischen Vorburgen vollständig und sind mit Stein verstärkt und mit 5 Bastionen in Form von Pfeilspitzen unterbrochen, um der Bedrohung durch Artilleriefeuer entgegenzuwirken.

Das Schloss ist am bekanntesten für seine Verbindung mit Charles I. (Karl I.). Charles wurde 1647 in Carisbrooke inhaftiert, nachdem seine Armeen im Bürgerkrieg vom Parlament besiegt worden waren. Der König war bequem im Constable's Lodging untergebracht, einem Tudor-Gebäude, das an die mittelalterliche Great Hall angrenzt.

Charles konspirierte jedoch weiter. Zwei aufeinanderfolgende Versuche aus seinem „goldenen Käfig“ zu entkommen, veranlassten seine Gefängniswärter, ihn in viel sichereren und weniger komfortablen Quartieren festzusetzen.

Charles wurde schließlich zur Hinrichtung von Carisbrooke nach London gebracht. Das Schlafgemach des Königs ist ebenso erhalten wie das Fenster, durch das er zu fliehen versuchte.

1896 wurde Prinzessin Beatrice, die jüngste Tochter von Königin Victoria, zur Gouverneurin der Isle of Wight ernannt. Die Prinzessin machte das Schloss nach 1914 zu ihrem Sommerdomizil.

Der Titel des Gouverneurs der Isle of Wight wurde im Jahr 1965 an Prinz Philip, Duke of Edinburgh, weiter vergeben. Die Zeremonie zur Ernennung fand ebenfalls im Carisbrooke Castle statt und wurde von der Queen persönlich durchgeführt.

Leider kamen die Queen und Prinz Philip nicht mehr mit der Kutsche, sondern mit dem Auto. Damit der dicke, dunkelrote Bentley der Monarchin überhaupt bis in den Hof vorfahren konnte, mussten leichte Modifizierungen am Torhaus vorgenommen werden: man entfernte schnell einmal Teile des historischen Eingangs.

Die klassische Ansicht für den Besucher von Carisbrooke Castle ist dieser imposante, dominante, zweitürmige Hauptteil des Torhauses. Dieses begann im 13. Jahrhundert als einfaches Tor, aber 1336 erweiterte Edward III. es, um einen zentralen Durchgang zwischen den Toren mit runden Türmen zu schaffen. Innerhalb des Durchgangs des Torhauses befinden sich Rillen für drei Fallgatter.

Das Torhaus bietet Zugang zur westlichen Vorburg, die an der Stelle des ursprünglichen römischen Kastells steht. Das Torhaus bewies fast sofort seinen Wert und half, die Burg vor der französischen Invasion von 1377 zu verteidigen.

Rechter Hand befindet sich die St.-Nikolaus-Kapelle neben dem Wachhaus. Die Kapelle stammt aus dem 13. Jahrhundert, wurde aber 1899 zum Gedenken an den 250. Todestag Karls I. im Jahr 1649 komplett umgebaut.

Später wurde sie zu einem Denkmal für diejenigen, die im 1. Weltkrieg fielen, darunter Prinzessin Beatrices Sohn Maurice, der 1914 in Ypern starb. Das Ende der Kapelle wird von einer großen Büste von König Karl und einem Denkmal für die toten Soldaten dominiert.

Im ehemaligen Wachhaus (Guardhouse) wird heute den Besuchern ein gut gemachte Informationsfilm zur Historie von Carisbrooke gezeigt.

Hinter der Kapelle liegt der Garten “Princess Beatrice Garden”.

Dieser Garten wurde im edwardianischen Stil gestaltet, um an die Zeit zu erinnern, als Carisbrooke das Sommerhaus von Prinzessin Beatrice, der Tochter von Königin Victoria, war.

Geradeaus liegt die Große Halle. Darin befindet sich heute das Museum (und in den Quartieren des Gouverneurs) mit zahlreichen Objekten zur Geschichte des Schlosses sowie zur lokalen Geschichte der Region.

Einer der Höhepunkte ist eine Nachbildung des Schlafzimmers von Charles I. Zu den weiteren Ausstellungsstücken gehören ein Gemälde von Joseph Mallord William Turner von Carisbrooke, ein mittelalterlicher Krug sowie das Schwert und die Nachtmütze von Charles I. Dies sind nur einige von über 27.000 Objekten, von denen nur einige regelmäßig ausgestellt werden.

Einer der Höhepunkte eines Besuchs in Carisbrooke ist ein Besuch im Wellhouse, wo Wasser aus einem 50 Meter tiefen Brunnen mit einem von Eseln betriebenen Rad geschöpft wird. Das Ding sieht aus, wie ein überdimensionales Hamsterrad in dem die Esel laufen. Das Rad ist durch ein System von Zahnrädern und Rollen mit einem Seil verbunden, das an einem Eimer befestigt ist.

Der Eimer wird in den Brunnen abgesenkt und während der Esel stetig läuft, wird der volle Eimer an die Oberfläche gezogen.

Das heutige Brunnenkopfgebäude wurde in der Tudorzeit errichtet, aber der Brunnen selbst und sein Mechanismus sind bedeutend älter. Es gibt 6 Esel, die, zu Demonstrationszwecken, auf dem Eselsrad abwechselnd eingesetzt werden. Die Vorführungen finden mehrmals täglich, immer zur halben Stunde, statt.

Die Esel sind in einem großen Gebäudekomplex in der westlichen Ecke der Burganlage untergebracht.

Alle Namen der Esel beginnen mit dem Buchstaben „J“, eine Tradition, die bis in die Zeit zurückreicht, als Karl I. hier gefangen war. Charles unterzeichnete Briefe an seine Mitverschwörer mit dem Buchstaben J, und die Tradition begann, die Esel mit demselben Buchstaben zu benennen.

Für die treuen Vierbeiner gibt es sogar einen eigenen Eselsfriedhof.

Daran kommt man auf dem Weg zum Tearoom vorbei.

Der Tearoom bietet kleine Gerichte, Suppen, Kuchen usw. zu erstaunlich moderaten Preisen an.

Dicht an der Nordwestwand des Schlosses befindet sich eine Reihe von Unterkunftsräumen. Dort befindet sich eine Fensterlaibung, die zu Ehren der Gräfin Isabella als “Isabella's Window” bekannt ist.

Dieses Fenster gab einst Licht in die Privatgemächer der Gräfin. Es war mit farbigem Glas verglast – ein seltener Luxus - und in das Fenster waren Steinsitze eingebaut, damit die Gräfin den Blick über ihre Ländereien bis zum Meer genießen konnte.

Hoch oben an der Außenwand befindet sich ein kleines, vergittertes Fenster. 1648 versuchte Karl I., durch dieses Fenster zu entkommen und an einem Seil zu den am Fuß der Burgmauer wartenden Anhängern hinunterzuklettern.

Er hatte zwei Kerkermeister bestochen, damit sie bei seinem Versuch wegschauten. Die Gefängniswärter nahmen sein Geld, benachrichtigten dann aber die Burgbehörden, und der Versuch wurde vereitelt.

Charles hatte zuvor versucht, aus seinem Schlafzimmer zu entkommen, aber dieses Mal hatte er die Lücke zwischen den Fenstergittern falsch eingeschätzt und wurde zwischen ihnen eingekeilt, bis seine Kerkermeister ihn fanden.

Einer der frühesten Teile des Schlosses und immer noch einer der beeindruckendsten: die Muschelfestung. Dieser hohe steinerne Bergfried (oder befestigte Turm) sitzt auf einem hohen konischen Hügel (auch Motte genannt).

Der Bergfried war als letzte, verzweifelte Zuflucht für Verteidiger im Falle eines Angriffs gedacht und wird nur über eine steile Treppe erreicht, die mit dem Wehrgang verbunden ist.

Abgesehen von einer Garderobenkammer gibt es im Bergfried nur sehr wenige intakte Elemente, aber die Belohnung für den Aufstieg auf die Spitze der Motte ist ein wunderbarer Blick über die Burg und das “Bowling Green” im Norden.

Dieses große, ebene Gebiet war Teil der erweiterten Verteidigungsanlagen, die bei der Errichtung der äußeren Bastionen und Erdwälle entstanden. Soldaten nutzten den flachen Platz für Paraden und Exerzitien, aber berühmter wurde er von Karl I. zum Boulespielen, während seiner Gefangenschaft, genutzt.

In dieser Woche finden in allen Burgen und Schlössern des English Heritages spezielle Familientage statt. Anlass dieser Veranstaltungen ist die Coronation, die Krönung, von König Charles.

Es gibt kindgerechte open Air Theateraufführungen bei denen die Kids mitmachen können. Die Eltern sitzen derweil auf der Wiese und picknicken, während die Sprößlinge, ausgestattet mit Krone und Schwert, zusammen mit den Schauspielern historische Ereignisse nachspielen.

Insgesamt waren wir gut 4 Stunden im Castle unterwegs.

Good Night!

Angie, Micha und Mister Bunnybear (Hasenbär)

Südengland 2023 - Tag 22

Ladies and Gentlemen!

Hier ist er auch schon: Der letzte Tag unserer Reise auf die Isle of Wight. Und so wachten wir morgens bei strahlendem Sonnenschein auf und hatten diese Sicht aus dem Fenster:

Nachdem Frühstück suchen wir unseren restlichen Krempel zusammen, packen alles ins Auto und machen uns auf den Weg zur Fähre. Allerdings nicht, wie ursprünglich geplant, die Fähre von Yarmouth zurück nach Lymington, sondern, hier hatten wir unsere Pläne umgeschmissen und eine andere Verbindung gebucht.

Jetzt geht es von Fishbourne direkt nach Portsmouth. Den vorher geplanten Besuch der ehemaligen Hauptstadt Winchester strichen wir zugunsten der Historic Dockyards in der Hafenstadt Portsmouth. Die neu gebuchte Verbindung bringt uns eine Zeitersparnis von rund 2 Stunden.

Eine weiteres Zeitguthaben konnten wir herausholen, als man uns auf die frühere Fähre durchwinkt - als allerletztes Auto fuhren wir auf das Parkdeck.

Die Fähren von Wightlink nach Portmouth sind doch deutlich größer, als die von und nach Lymington.

Mit dem Lift ging es vom Parkdeck nach oben. Dieses Mal war es so warm, dass wir die 45-minütige Überfahrt draußen auf dem Sonnendeck verbrachten.

Portsmouth ist seit Jahrhunderten fest in der Hand der Royal Navy. Über 50% der britischen Seeflotte sowie alle aktiven Flugzeugträger sind hier stationiert. Der Auslöser hierfür war hier König Heinrich VII., der im 15. Jahrhundert Portsmouth zum Royal Dockyard erklärte.

Im Zweiten Weltkrieg musste Portsmouth für seine Rolle als Flottenstützpunkt einen hohen Preis zahlen: Durch die Angriffe der Achsenmächte wurde ein Großteil der Innenstadt zerstört und nur zum Teil wieder aufgebaut.

Da die Stadt eine solche Bindung zur königlichen Flotte hat, mussten wir diesen Fakt einfach aufgreifen und machten uns auf zum Historic Dockyard.

Ein Teil des militärischen Geländes ist für Besucher geöffnet und beherbergt ganz besondere maritime Exponate: historische Schiffe.

Vom Parkhaus bis zum gigantischen, hölzeren Eingangstor sind es zu Fuß nur 600 Meter. Dort steht schon Heinrich VIII und schaut grimmig auf die Besucher an der Taschenkontrolle. Hat man diese passiert, darf man an die Ticketschalter vortreten.

Uns bedient ein junger Mann, der uns sogleich erzählt, er habe mehrere Jahre in Mönchengladbach in Stadionnähe gelebt.

Es gibt 3 Optionen aus denen man wählen kann - günstig sind sie alle nicht.

Variante 1: £ 29 - dafür kann man ein einziges Schiff oder Museum (nach Wahl) betreten & besichtigen.

Variante 2: £34 - dafür kann man drei Schiffe oder Museen (nach Wahl) betreten & besichtigen.

Variante 3: £39 - dafür kann man ein Jahr lang alle Schiffe & Museen besichtigen, dazu Führungen und Hafentouren machen.

Ratet, was unsere Wahl war? Richtig! Variante 3 - und damit ist jetzt schon klar, dass wir Portsmouth irgendwie im kommenden Jahr wieder mit in die Urlaubsplanung einbauen müssen.

Das erste Schiff in den Historic Dockyards ist die HMS Warrior. Sie wurde 1860 als das erste britische Schlachtschiff mit einem Rumpf aus Eisen gebaut.

Die meisten hölzernen Schlachtschiffe hatten eine äußerst geringe Lebensdauer. Entweder wurden sie bei Gefechten so schwer beschädigt, dass sie sanken oder befanden sich in einem zerschossenen Zustand, dass sie nur noch als Ersatzteilspender für neue Schiffe dienten. Außerdem war die Zeit dieser segelnden Fregatten bald gezählt, als schnelle Antriebe und Stahlrümpfe in Mode kamen.

Die Warrior war die Antwort auf das französisches Schiff La Gloire, die ein Jahr zuvor ebenfalls mit einem Rumpf aus Eisen vom Stapel lief. Um den Franzosen zu zeigen, wo der Hammer hängt, baute man die HMS Warrior um 60% größer als die La Gloire.

Auf dem Schiff arbeiteten bis zu 700 Mann – viel Platz für Möbel blieb selbst auf den oberen Decks nicht. Weshalb die Anzahl der Einrichtungsgegenstände auf dem Schiff mehr als überschaubar war.

Die Schlafplätze der Besatzung waren simple Hängematten, die unter Deck zum einen wenig Platz wegnahmen, zum anderen gut vor der Seekrankheit schützen.

Die Krankenstation hatte ein Bett in Form einer Holzkiste, die ähnlich einer Hängematte an der Decke aufgehangen war.

Netter Nebeneffekt: Beim Tod des Patienten hatte man so gleich einen zweckdienlichen Sarg zur Hand.

Toiletten standen nur den höheren Offizieren zur Verfügung, für alle anderen gab es den Holzeimer.

Steile Treppen und niedrige Decken sind nur ein paar der Gefahren, denen die Matrosen unter Deck ausgesetzt waren. Die Kanonen standen auf Rollen um den enormen Rückstoß nach der Schussabgabe ausgleichen zu können.

Ebenfalls waren unter Deck sogenannte Pulveraffen beschäftigt. Die Aufgabe der meist jungen Männer war der Transport von hochexplosiven Schwarzpulver aus den Munitionskammern zum Wiederbefüllen der Geschütze.

Kein ungefährlicher Job, da verschüttetes Pulver sofort mit Wasser unschädlich gemacht werden musste. Ansonsten drohten schwere Explosionen an Deck.

Deswegen stehen in der Nähe der Kanonen überall zahlreiche Holzeimer in Griffweite.

Apropos Kanonen: nachdem Micha die schwarzen, beeindruckend gefährlich aussehenden, Kanonen näher inspizierte, stellte er fest: Plastik!

Wir klopfen und kratzen jetzt natürlich an jeder Kanone herum: alle aus Plastik! Aber täuschend echt gemacht.

Für die Besichtigung der Warrior sollte man einen Zeitbedarf von mindestens 1 Stunde, besser sind natürlich 1 1/2 Stunden, einkalkulieren

Anschließend sollte es für uns zum Höhepunkt in den Historic Dockyards gehen, der selbst dem ahnungslosesten Touristen etwas sagen dürfte. Schließlich ist Admiral Nelson, nach diversen Piraten, einer der bekanntesten Seehelden.

Im ältesten Trockendock des Stützpunktes wartete das legendäre Schiff von Admiral Nelson: Die HMS Victory. Dieses Schiff hat gleich eine doppelte tragische Bedeutung für die Geschichte Englands: Zum einen war dies das Flaggschiff in der Schlacht von Trafalgar am 21. Oktober 1805, als die britische Admiralität die französische Seeflotte überragend schlug, und für Jahrzehnte die Vormachtstellung der Briten auf den Meeren sicherte.

Zum anderen fand Nelson auch genau auf diesem Schiff den Tod, als er im Gewimmel der Gefechte von einer Kugel getroffen wurde. Schwer verletzt wurde er unter Deck gebracht und blieb gerade noch so lange am Leben, um den Ausgang der Schlacht mitzubekommen. Nachdem ihm der historische Sieg mitgeteilt wurde, starb er in den Armen von Thomas Hardy, dem Kapitän der HMS Victory.

Auf der Homepage lasen wir zwar etwas von Victory Live: The Big Repair, hatten das aber fälschlicherweise mit der Restauration nach der Zerbombung im 2ten Weltkrieg in Verbindung gebracht.

Vor Ort stellten wir fest, dass die Victory seit neuestem einer aufwändigen Restauration unterzogen wird und fast komplett eingehüllt ist. Nur Bug und Heck schauen noch etwa heraus, vom Rest ist nichts mehr zu sehen.

Der geneigte Besucher kann sich Live die Arbeiten an dem Schiff anschauen. Da schauten wir aber schön blöd aus der Wäsche.

Kurzfristig disponierten wir um und nach einer kurzen Einkehr im nächsten Imbiss zwecks Besprechung, entschieden wir uns für das Mary Rose Museum.

Falls jetzt jemand ein eine Schlagersängerin aus Norddeutschland denken sollte: diese Dame hier ist wesentlich älter und sang nicht, sondern sie sank - und zwar in einer Schlacht.

Das Schiff ist gesunken durch Überladung und Manövrierfehlern. Alle schweren Kanonen wurden in der Schlacht auf eine Seite verlagert, das Gewicht brachte das Boot zum kentern und den Untergang.

Einst war dieses Kriegsschiff der Stolz der Flotte Heinrichs VIII. Nach 34 Dienstjahren wurde es 1547 versenkt und 1982 wieder geborgen. Heute sind das Wrack (das sich nun in der letzten Phase seiner Konservierung befindet) und seine Artefakte für die Öffentlichkeit zugänglich.

Das ultramoderne Museum zeigt das einzige erhaltene Kriegsschiff der Welt aus dem 16. Jahrhundert und erweckt seine bemerkenswerte Geschichte in lebendigen Details zum Leben.

Nach der Einlasskontrolle geht es in kleinen Gruppen in einen kleinen (Kino)Raum. Dort begrüßt ein Hologramm Heinrich VIII die Besucher und erklärt einige Fakten zum Schiff. Danach gehen die Besucher durch Licht- und Soundeffekte mit dem Schiff gemeinsam unter - jedenfalls in dieser Illusion.

Die Türen öffnen sich daraufhin zum Museum und die Gruppe wird in die mittlere von 3 Etagen entlassen. Bis dahin dachten wir noch an eine Inszenierung - ja, gut, hat man alles schon einmal irgendwo gesehen.

Aber weit gefehlt! Wir hätten uns nicht mehr irren können. Das Museum bietet einen einzigartigen Einblick in das Leben an Bord und vermittelt einen Einblick in das Leben im Tudor-Stil mit den modernsten zur Verfügung stehenden Mittel.

Im Jahr 1982 gelang es dem Mary Rose Trust, den Schiffsrumpf nach der größten jemals durchgeführten archäologischen Unterwassergrabung zu einem der bis dahin größten Fernsehaufrufe in der Geschichte zu bergen.

Das inzwischen mehrfach preisgekrönten 27-Millionen-Pfund-Museum öffnete im Mai 2013 seine Pforten für Besucher. Das Herzstück des Museums ist der Schiffsrumpf, der in einer Art gigantischem Humidor, bei gleichbleibender Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausgestellt wurde.

In der oberen Etage kann man sogar durch Luftschleusen, diesen Bereich betreten. Das Licht ist ein spezielles Blaulicht, das keine UV Strahlung auf das hoch empfindliche, alte Holz durchlässt.

Gigantische Stahlträger halten die 500 Jahre alten Holzbohlen in der Position, so wie sie damals in diesem Schiff verbaut waren. Man kann das Holz immer noch riechen.

Das Schiff selbst liegt in einem alten Trockendock der Marinebasis und das Museum wurde buchstäblich drumherum gebaut. Gläserne Aufzüge fahren an beiden Seiten von Etage zu Etage, so kann man das Schiff von allen Seiten betrachten.

Im Hintergrund laufen Hologramme und auch hier gibt es wieder Sound und Lichteffekte, die den Betrieb auf der Mary Rose simulieren.

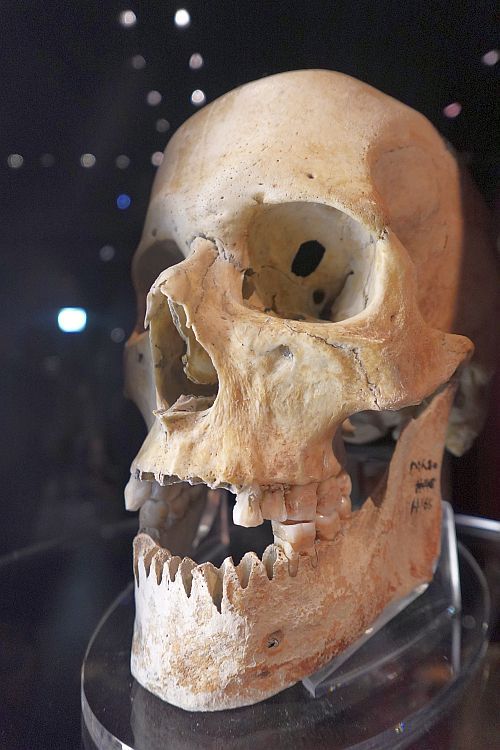

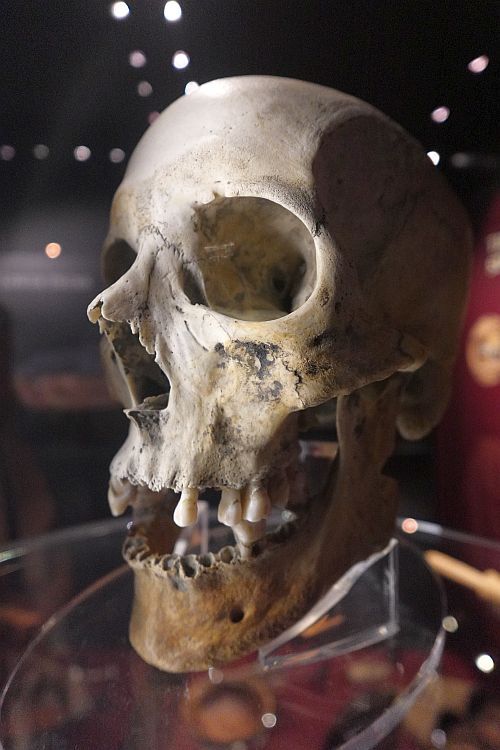

Neben dem Schiff gibt es viele der 19.000 vom Meeresboden geborgenen Artefakte, die die Geschichte der Männer erzählen, die an Bord der Mary Rose lebten, arbeiteten und starben. Von den rund 500 Mann Besatzung überlebten nur 35.

Es werden viele tausend Gegenstände ausgestellt, darunter persönliche Gegenstände wie Holzschalen, Lederschuhe, Musikinstrumente und Nissenkämme sowie viele Schiffswaffen, von Langbögen bis hin zu Zwei-Tonnen-Kanonen.

Natürlich wurden auch zahlreiche Skelette geborgen, die teilweise sogar noch an ihrem original Arbeitsplatz gefunden wurden. Sogar der Schiffshund wurde vor der Kabine seines Herrn gefunden.

Das Auffinden und Bergen der Mary Rose gilt als archäologische Sensation und wir mittlerweile auch als „Englands Pompeji“ beschrieben.

Es gibt sogar Möglichkeiten, im Museum selbst Hand anzulegen. Man hat die Gelegenheit, Gegenstände zu berühren, den Teer am Schiffsseil zu riechen, sich im Langbogenschießen zu versuchen, Messing zu reiben und ein Computerspiel zu spielen, um Gegenstände aus der Mary Rose zu bergen.

„Meet the Crew“ ist eine interaktive Animation, die die Geschichte des Schiffes erklärt und Informationen über einige der Männer bietet, die auf dem Schiff segelten (den Bogenschützen, den Koch, den Zimmermann, den Friseur, die Soldaten und Kanoniere).

Im obersten Geschoss gibt es einen 3D Kinosaal, in dem es um die tatsächliche Bergung des Schiffes im Jahr 1982 geht. Man taucht mit den damaligen Beteiligten Personen ab und sucht (und findet natürlich) das Schiff

Bei einem Rundgang durch die Mary Rose gibt es wirklich eine Menge zu sehen. Man sollte mindestens zwei Stunden Zeit für den Besuch einkalkulieren, um alles in sich aufzunehmen.

Für uns reichte diese Portion an britischer Seefahrtsgeschichte erst einmal, so dass wir uns an dieser Stelle von den Historic Dockyards verabschiedeten. Schließlich mussten wir noch ein Stück fahren.

Unser nächstes Ziel ist das Seebad Brighton, dazu müssen wir noch etwa eine Stunde östlich weiter fahren. Auf Grund der extrem bescheidenen Parkplatzsituation im altehrwürdigen Seebad Brighton entschieden wir uns für eine Unterkunft im Vorort Lancing.

Eine nette Ferienwohnung mit kleinem Garten, sehr guter Parkmöglichkeit für unser Auto und nur 5 Gehminuten bis zum Strand. Bis zum Zentrum von Brighton sind es rund 17 Kilometer. Das werden wir dann morgen in Angriff nehmen.

Jetzt richten wir uns erst einmal für die nächsten Tage hier häuslich ein.

Good Night!

Angie, Micha and Mr. Bunnybear (Hasenbär)

Südengland 2023 - Tag 26

Ladies and Gentlemen!

Nachdem man uns relativ kurzfristig die Unterkunft in Dover aufgekündigt hatte, angeblich wegen “unforeseen circumstances”, konnten wir uns - nach einigem hin & her - bei booking com eine neue Unterkunft aus deren Portfolio aussuchen.

Da die ursprüngliche Unterkunft, wie schon von uns vermutet, die Ferienwohnung überbucht hatte, bekommen sie jetzt von booking com die Mehrkosten aufs Auge gedrückt. Dazu wurden die Vermieter auf dieser Buchungsplattform gesperrt, da das nicht das erste Mal war.

Jedenfalls sitzen wir jetzt 20 Minuten von Dover entfernt, im beschaulichen Küstenstädtchen Deal - ein kleines, aber verstecktes Juwel.

Zum Abschluß unserer Reise widmen wir uns einem der größten Skandale, der vor rund 100 Jahren das südliche England buchstäblich in Atem hielt. Worum ging es dabei? Natürlich um Liebe, Leidenschaft, Ehebruch and everything in between. How shocking!

Schauplatz des ganzen Liebeswirrwarrs war das prachtvolle Walmer Castle, das nur gerade einmal 1.500 Meter von unserer Unterkunft entfernt liegt. Da können wir das Auto prima stehen lassen und machen uns zu Fuß auf den Weg.

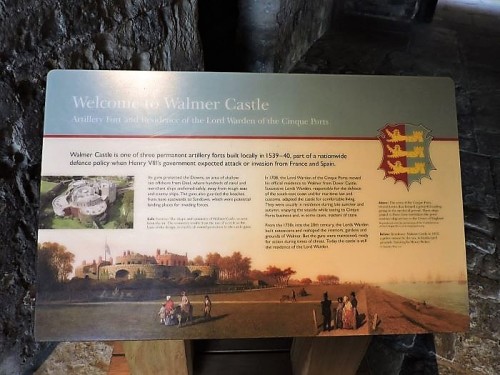

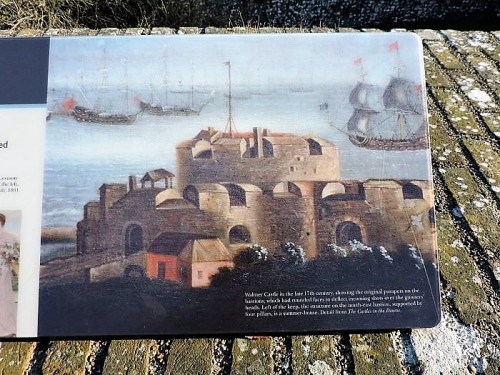

Ursprünglich war das Walmer Castle, das knapp 12 km östlich von Dover liegt, eine Tudor-Festung. Im Jahr 1540 zur Zeit der Herrschaft von Heinrich VIII erbaut, diente die Festung zum Schutz vor Angriffen der Spanier und Franzosen.

Ganz typisch dafür sind die runden Außenmauern, geformt wie eine Blüte in mehreren Kreisen. Deshalb spricht man auch hier von der Tudor-Rose.

Sinn und Zweck war, dass der Kanonenbeschuss feindlicher Schiffe nicht so viel Schaden anrichten konnte, weil durch die Abrundung nur ein kleiner Teil des Mauerwerks zerstört wurde.

Von hier aus hat man einen strategisch guten Überblick über die See, da die Anlage direkt am Strand liegt. Seit 1708 ist Walmer Castle der Sitz des Lord Warden of the Cinque Ports.

Dies sind die Inhaber des ältesten militärischen Amtes in England. Sie repräsentiert den britischen Monarchen in den Cinque Ports, einem Bund von ursprünglich fünf, heute 14 Hafenstädten in Kent und Sussex. In früheren Zeiten ein wichtiger Posten, ist er längst ein (einträglicher) Ehrenposten für verdiente britische Persönlichkeiten.

Erwähnenswert finde ich folgende Amtsinhaber:

Arthur Wellesley, 1. Duke of Wellington, der 1852 im Walmer Castle verstarb. Der Sessel, in dem er verstarb, ist noch vorhanden und zu besichtigen.

Auch ein Paar Stiefel des Dukes sind zu sehen. Deren englische Bezeichnung „Wellington Boots“ (kurz Wellies) für Gummistiefel geht auf diesen zurück.

Sir Winston Churchill, wichtig(st)er britischer Staatsmann des 20. Jahrhunderts, hatte das Amt von 1941 bis zu seinem Tod 1965 inne.

Elisabeth, die Königinmutter (als „Queen Mum“ bekannt, der offizielle Titel lautet „Queen Elisabeth The Queen Mother“; sie war schließlich selbst einmal englische Königin). Sie hatte das Amt von 1978 bis zu ihrem Tod 2002 für 23 Jahre inne.

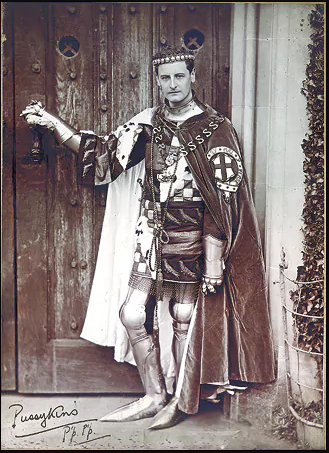

Und der schöne William Lygon, 7. Earl Beauchamp. Seit der Serie Outlander wissen wir, dass man Beauchamp nicht französisch ausspricht, sondern durch Anglisierung: Bietsch-häm.

William Lygon wurde 1872 geboren und war schon in jungen Jahren eine bekannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Er trat 1891 die Nachfolge seines Vaters als Earl Beauchamp an. Als hochrangige Persönlichkeit der Liberalen Partei stieg er bis zum Senior auf und 1910 wurde er Kabinettsminister.

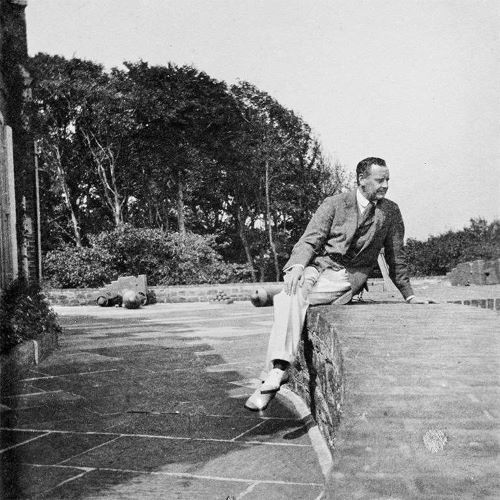

1902 heiratete er Lettice Grosvenor, die Schwester von Hugh Grosvenor, 2. Duke of Westminster. Sie hatten insgesamt 7 Kinder, drei Söhne und vier Töchter. Familienfotos zeigen Beauchamp, Lettice und ihre sieben Kinder, wie sie ihre Umgebung und die Gesellschaft des anderen im Walmer genießen.

Anscheinend hatte der Duke of Westminster seinen Schwager William nie gemocht, da er eifersüchtig auf das öffentliche Amt seines Schwagers und sein offensichtliches häusliches Glück war.

Hugh Grosvenor war ein wütender, unerfüllter Mann - trotz dreier Ehen (und er würde noch ein viertes Mal heiraten).

1931 war Grosvenor unglücklich mit seiner dritten Frau, Loelia Ponsonby, verheiratet. Sie behauptete, er habe sich jede Nacht betrunken und sei untreu gewesen. Doch während er jegliche sexuelle Freiheit genoss, erwartete er von seinen Mitmenschen, insbesondere von seiner Familie, höchste Maßstäbe an Anstand.

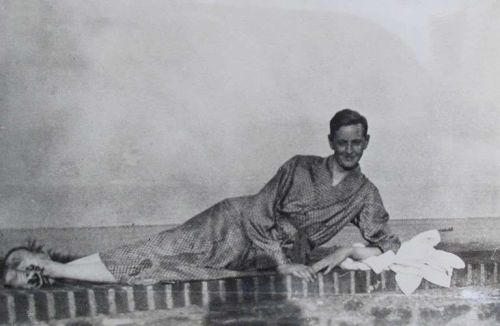

Im Jahr 1931 wurde Earl Beauchamp als Homosexueller „geoutet“. Williams Entlarvung hatte lange auf sich warten lassen. Seit Mitte der zwanziger Jahre kursierten Geschichten über homosexuelle Partys, auf denen einheimische Jugendliche und Fischer den Grafen und seine Gäste bedienten.

Doch sein Verhängnis begann in Australien. Im August 1930 war William zu einer Weltreise aufgebrochen. Er wurde in Sydney „überwältigend“ empfangen und blieb zwei Monate, begleitet von einem Diener aus Madresfield und einem jungen liberalen Abgeordneten, Robert Bernays, der als Redenschreiber fungierte.

Der Earl und sein Kammerdiener teilten die Wohnung nicht als Herr und Diener, sondern als Liebespaar, eine häusliche Vereinbarung, die nicht unbemerkt blieb.

Der Duke of Westminster beauftragte Detektive, weitere Beweise gegen seinen Schwager zu sammeln. Er hoffte, die Liberale Partei durch Beauchamp zu ruinieren, sowie auch Beauchamp persönlich aufgrund seiner privaten Abneigung. Homosexualität war damals eine Straftat.

Im Frühjahr 1931 lud der Duke seine Schwester vor und legte ihr im Beisein von drei Anwälten die Beweise vor. Er empfahl Ihr, William sofort mit ihren Kindern im Alter zwischen 14 und fast 28 Jahren zu verlassen und ein Scheidungsverfahren einzuleiten.

Anschließend informierte Westminster den König, dass er Beweise für kriminelle Handlungen der Unanständigkeit zwischen William und einer Reihe von Männern vorlegen könne. William war jedoch ein Freund des Königs.

Seine Majestät hatte keinen Zweifel daran, dass Westminster William entlarven, die Beweise der Presse vorlegen und ihn verhaften lassen würde.

Der Gedanke an einen solchen Prozess, bei dem männliche Prostituierte vorgeladen, Billets-doux verlesen und Schwachstellen bloßgestellt würden, ließen den König eingreifen.

Um die Krise einzudämmen, wurden eigens drei Ritter des Hosenbandordens geschickt, um William davon zu überzeugen, alle seine offiziellen Ämter niederzulegen und England bis Mitternacht zu verlassen.

In einem letzten Tiefschlag schrieb der Duke of Westminster an William einen knappen Brief: „Lieber Schwager, du hast bekommen, was du verdient hast. Deins, Westminster.“

Wenige Tage nach seiner Abreise erfuhren Zeitgenossen, dass der „Exzentriker“ Beauchamp ins Ausland gegangen sei, „um Schlammbäder zu nehmen“, ein Euphemismus für einen homosexuellen Exilanten.

Besonders sehenswert war für uns der 1997 eröffnete „Queen Mother’s Garden“, der für Queen Mum - Elizabeth Bowes-Lyon (1900 – 2002) - zu ihrem 95. Geburtstag geschaffen wurde und wo ihre Lieblingsblumen gepflanzt wurden.

Sie soll sich hier sehr gern aufgehalten haben. An sie erinnert hier auch eine Bronze-Statue: Auf einer Parkbank sitzt einer ihrer Lieblingshunde, ein Welsh Corgi Pembroke.

Die Festung schützt den wunderschönen Garten vor den heftigen Kanalwinden, so wächst und gedeiht hier eine beeindruckende Vielfalt an Pflanzen und Bäumen. Selbst im ausgetrockneten Festungsgraben wachsen Magnolien.

Insgesamt gehören acht Hektar mit Gartenanlagen und Wald zum Castle. Diese Fläche wurde seit dem 16. Jhd. immer wieder umgestaltet, jeweils nach dem Geschmack des ansässigen Lord Wardens.

Heutzutage kümmert sich English Heritage um die Anlage. Selbstverständlich führte der Ein- und Ausgang durch den Empfang mit einem Souvenir Shop. Und ebenso selbstverständlich ist ein Tea Room vorhanden.

Da das Walmer Castle direkt am Strand liegt, kann man von hier aus übrigens fabelhaft am Meer entlang laufen.

Für uns endet hier unsere Reise und es geht wieder per Fähre zurück nach Dünkirchen und weiter nach Deutschland.

Dieses Mal jedoch ohne weitere Zwischenübernachtung, sondern auf direktem Wege.

Ich danke all meinen Lesern, die bis hierhin tapfer durchgehalten haben, für die Aufmerksamkeit.

Wir lesen uns wieder im Dezember, wenn Ihr möchtet, wenn es für uns wieder einmal nach Namibia geht.

Good Night!

Angie, Micha und Mr. Bunnybear (Hasenbär)