Isle Of Skye - Tumblr Posts

Everything was green, somewhere at the side of the road on the Isle of Skye

Laird Hasenbär in Schottland - Tag 9 Teil 2

Lairds and Ladies!

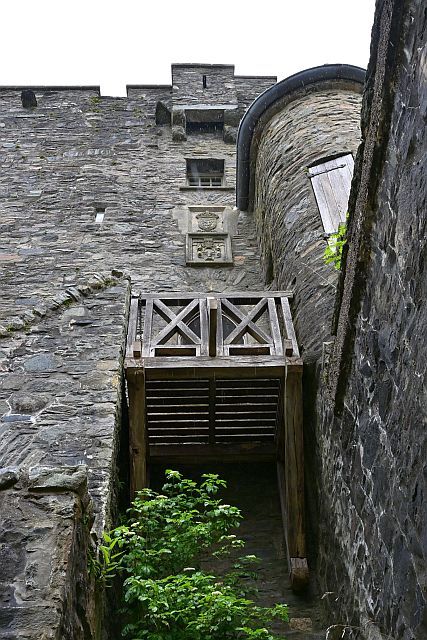

Wir fahren weiter durch das nieselige, trübe Wetter und kommen zu einer der größten Touristen-Attraktionen der Highlands: Eilean Donan Castle.

Das Bild von Eilean Donan Castle, wie es sich vor der Kulisse der Berge der Isle of Skye im ruhigen Wasser spiegelt, ist zum Inbegriff von Schottland geworden. Es ist das mit Abstand beliebteste Fotomotiv des Landes und Sinnbild des mystischen Schottlands.

Eilean Donan Castle thront auf einer kleinen Insel, die bei Flut komplett vom Meer umspült wird. Die Lage ist malerisch und strategisch zugleich. Eilean Donan liegt genau am Treffpunkt dreier Meerbusen.

Man meint förmlich, die Geschichte atmen zu können und über die Brücke, die zur Burg führt, eine Zeitreise in die Vergangenheit unternehmen zu können.

Von der Isle of Skye im Westen kommt das Loch Alsh, das dann nach Süd-Osten abknickt und von da an Loch Duich heißt. Loch Duich reicht dabei tief ins Landesinnere, bis hin zur Shiel Bridge. Oberhalb der Burg verläuft schließlich noch das schmale Loch Long.

Wer diese Lochs mit dem Schiff befahren wollte, um in das Landesinnere zu kommen, der musste zuerst an Eilean Donan Castle vorbei. Genau das machte die Burg so wertvoll.

Übersetzt heißt der gälische Name „Donans Insel“. Man glaubte, dass auf dem kleinen Eiland einige Zeit der Heilige Donnán von Eigg lebte, ehe er 617 von einer piktischen Königin verbrannt wurde. Belege dafür lassen sich allerdings nicht finden.

Später wurde Donans Insel zum Stammsitz des schottischen Clans der Macrae. 1220 ließ Alexander II. von Schottland an dieser Stelle eine Burg errichten, die in der schottischen Geschichte eine ruhmreiche Rolle gespielt haben soll, als Robert the Bruce (der Thronanwärter aus „Braveheart“) hier Zuflucht fand, als er vor den Engländern floh.

In den folgenden Jahrhunderten unterlag die Burg ständigen Veränderungen, An-, Um- und Neubauten, sodass sie ihr Gesicht mindestens vier Mal vollständig veränderte.

Im Jahr 1719 dann zerstörten drei englische Fregatten Eilean Donan Castle. Die Schiffe müssen damals über Kyle Akin am Kyle of Lochalsh gekommen sein und die Burg, die zu diesem Zeitpunkt spanischen Truppen als Garnison diente, zerstört haben.

Sechsundvierzig spanische Soldaten, die die jakobitische Sache unterstützten, waren in der Burg stationiert und wurden dort getötet. Ein Geist, der oft gesehen wird, soll einer dieser Soldaten sein – er wird mit dem Kopf unter dem Arm im heutigen Souvenirshop gesehen. Eine weibliche Erscheinung wird angeblich auch gesehen, wie sie durch die Schlafzimmer wandert.

200 Jahre lang lag Eilean Donan Castle anschließend in Ruinen. Erst 1911 fasste sich Lieutenant Colonel John MacRae-Gilstrap ein Herz, erwarb die Insel und begann schon ein Jahr später mit dem langen und sehr mühsamen Wiederaufbau des Castles.

20 Jahre sollte es dauern, bis Eilean Donan Castle in neuem Glanz wiedereröffnet werden konnte und es ist vor allem dem Geschick des Rekonstrukteurs zu verdanken, dass Eilean Donan Castle aussieht, als hätte die Burg schon seit Jahrhunderten unverrückbar an dieser Stelle gestanden.

Nach dem Tod von John MacRae-Gilstrap im Jahr 1937 blieb das Schloss lange unbewohnt. 1955 wurde das Eilean Donan Castle von Mr John MacRae, dem Enkel von John MacRae-Gilstrap, als Museum für Besucher eröffnet. Die Burg ist auch heute noch Stammsitz des schottischen Clans der Macrae.

Seitdem gilt die Burg als Besuchermagnet und zählt zu den wichtigsten Touristenattraktionen Schottlands. Sie ist der Inbegriff schottischer Romantik geworden und ein Fotomotiv, das man schöner kaum finden kann. Dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – ist das Castle auf jeden Fall einen Besuch wert.

Auf die Insel, gelangt man zu nur über eine langgezogene und wunderschöne steinerne Brücke. Bei Flut ist das Schloss übrigens komplett von Wasser umgeben. Diese Brücke und das düstere Gemäuer dahinter hat Eilean Donan berühmt gemacht, denn sie diente immer wieder als Filmkulisse.

Highlander mit Christopher Lambert aus dem Jahre 1986 hat Eilean Donan mit seiner Brücke weltberühmt gemacht. Eigentlich ist die Szene nur sehr kurz, die dort spielt: Der Clan MacLeod zieht in den Krieg aus und reitet über die Steinbrücke, im Hintergrund erhebt sich das Gemäuer der Burg. Doch war das wohl eine der prägenden Szenen des Streifens, denn danach wollten plötzlich so viele Menschen diese Burg mit der außergewöhnlichen Brücke sehen.

Besuch eines bekannten Geheimagenten erhielt Eilean Donan 1999. Denn im James Bond Film „Die Welt ist nicht genug“, verschlägt es Pierce Brosnan als 007 auch nach Schottland – und wo sonst als in der Eilean Donan Castle sollte das Hauptquartier des MI6 residieren?

Und dann gab es noch exotischen Besuch aus Bollywood. Im Film „Kuch Kuch Hota Hai“ mit Superstar Shah Rukh Khan taucht Eilean Donan plötzlich als Kulisse für einen der typischen Songs im indischen Kino auf.

Weitere Filme, die teilweise hier spielten: „Bonnie Prince Charlie“ mit David Niven, „Der Freibeuter“ mit Errol Flynn und „Nessie – Das Geheimnis von Loch Ness“.

Natürlich kennt man Eilean Donan Castle aus „Braveheart“, aber auch aus „Rob Roy“ und „Verliebt in die Braut“. Einige Szenen für „Elizabeth – Das goldene Königreich“ und den Thriller „Verlockende Falle“ mit Sean Connery und Catherine Zeta-Jones wurden hier ebenfalls gedreht.

Eilean Donan ist eine schottische Touristen-Attraktion erster Güte, entsprechend groß ist der Rummel. Die Maschinerie der Vermarktung läuft professionell und wie geschmiert. Die Parkplätze sind riesig und immer voll besetzt.

Schon von weitem bietet das Schloss eine unglaublich tolle Fotokulisse. Es lohnt sich auch, auf die nahe Straßenbrücke zu gehen und das Schloss aus dieser Perspektive anzuschauen. Die Straße ist zwar stark befahren, aber es gibt einen breiten Gehweg. Der Blick von hier auf das Schloss ist wirklich toll.

Natürlich ist das Eilean Donan Castle auch von Innen absolut spektakulär. Der Eintritt in das Schloss von 10 Pfund ist jeden Penny wert. Der empfehlenswerte Audioguide kostet noch einem 3 Pfund extra und ist auch in deutscher Sprache verfügbar. Man kann sich aber auch einer der vielen Gruppen, die durchs Castle geschleust werden, diskret anschließen und mitlauschen.

Die Führungen werden gekonnt inszeniert werden. Mit dem Kilt gekleidet, einem schottischem Zungenschlag und viel Herzblut erzählen die Guides die Geschichte der Burg, führen durch die üppigen Zimmer und die Geheimkammer im großen Saal.

Man erfährt sehr viel über die Geschichte des Schlosses, der Clans und von Schottland allgemein. Wer weiß denn schon welche Kilt-Farbe für welches Ereignis steht?

Es macht einfach Spaß, die vielen Räume zu entdecken und engen Wendeltreppen nach oben zu kraxeln. Kinder kommen im dem Schloss natürlich auch voll auf ihre Kosten. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich in die Zeit der Ritter zurückzuversetzen.

Nach dem Besuch kann man sogar einmal um die komplette Anlage laufen. In der Burg selber dürfen in den Zimmern allerdings keine Aufnahmen gemacht werden.

Ganz am Anfang der Rundtour durch das Eilean Donan Castle gibt es einen Ausstellungsraum in dem fotografiert werden darf. Außerdem gibt es den üblichen Mitarbeiter, der in Tracht gekleidet, für touristische Aufnahmen zur Verfügung steht.

Fototipp: Wieder auf der A87 nach Skye, über die Loch Long Brücke, gleich nach der Burg. Dahinter kommt links ein kleiner Parkplatz mit Anlegesteg für Boote. Von da aus kann man die Eilean Donan seitlich fotografieren.

Bei dem Loch Long handelt es sich um einen Meeresarm, der ähnlich wie ein Fjord gebildet wurde.

„Loch Long“ wird aus dem Gälischen als Schiffssee übersetzt, da Arrochar 1263 ein wichtiges Ziel für die Angriffe der Wikinger war. Sie schleppten ihre Boote 2 Meilen über Land nach Tarbet, um die ungeschützten Siedlungen im Landesinneren von Loch Lomond anzugreifen.

Die aktuelle Brücke, die Loch Long zwischen Dornie und Ardelve überspannt, wurde 1990 gebaut, um das ältere Bauwerk etwas weiter flussaufwärts zu ersetzen. Die neue Straße, die Carr Brae umgeht, war einige Jahre zuvor gebaut worden.

Vor dem Bau der Brücke im Jahr 1940 verkehrte eine Autofähre von Ardelve, die regelmäßig nach Dornie und auf Anfrage nach Totaig auf der Südseite von Loch Duich verkehrte. Es ist nur eine Autofähre bekannt, die auf diesem Dienst gefahren ist, obwohl eine Fährverbindung hier bereits seit mehr 2 Jahrhunderten verkehrte.

Die alte Brücke war eine eingleisige Betonkonstruktion, die sich von der Mitte des Dorfes Dornie bis unmittelbar nördlich der neuen Brücke auf der Ardelve-Seite erstreckte. Von der alten Brücke ist heute nichts mehr übrig, da sie kurz nach der Eröffnung der neuen Brücke komplett demontiert wurde. Die Hellingen der Airds-Fähre, die der Brücke vorausgingen, werden jedoch immer noch auf beiden Seiten des Loch Long benutzt.

Die neue Brücke über Loch Long wurde 1990 eröffnet und bietet anstelle der schmaleren alten Struktur eine zweispurige Straße in beide Richtungen. Die Brücke besteht aus zehn Spannweiten über dem Fluss, die von Betonpfeilern unter dem Deck getragen werden.

Die A 87 folgt von hier dem Loch Alsh. Loch Alsh (vom schottisch-gälischen Loch Aillse, „schäumender See“) ist eine Meeresbucht zwischen der Insel Skye und den nordwestlichen Highlands von Schottland.

Der Name wird auch verwendet, um das umliegende Land und die feudalen Besitzungen rund um den See zu beschreiben. Die Gegend ist reich an Geschichte und wird bei Touristen immer beliebter.

Der See verläuft etwa 12 Kilometer landeinwärts bis zum Eilean Donan Castle.

Eine schmale Meerenge südlich von Loch Alsh führt zum Sound of Sleat, der die Isle of Skye vom Festland trennt. Die urzeitlichen Felsen rund um Loch Alsh wurden durch eine Reihe von Eiszeiten stark erodiert.

Einst ist der Wald hier ausgedehnter gewesen, aber die frühen Bewohner wandelten Teile davon in Crofts (kleine Farmen) um, und als die Highland Clearances die Crofts zerstörten, wurde das Land als Weide erhalten.

Kyle of Lochalsh (gälisch: Caol Loch Aillse) ist ein Ort an der Nordwestküste Schottlands. Der Ort liegt etwa 100km westlich von Inverness und gehört zum County Area Highland.

Kyle Of Lochalsh liegt am Eingang des Loch Alsh gegenüber des Ortes Kyleakin, der auf der Isle Of Skye liegt. Das machte Kyle Of Lochalsh sehr bekannt, da man früher nur per Fähre von Kyle Of Lochalsh auf die Isle of Skye kam.

Das ist jedoch Geschichte. Seit 1995 befindet sich die Skye Bridge in Betrieb, der Fährbetrieb wurde deshalb eingestellt. Die Skye Bridge befindet sich ca. 2 km entfernt vom Ort.

Seit Dezember 2004 ist die Brücke für alle frei, aber das war nicht immer so. Als die Brücke 1995 eröffnet wurde, erhob man für beide Richtungen eine teure Mautgebühr.

Der Brückenbau begann 1992, gebaut von der schottischen Firma Miller, aber entworfen von dem deutschen Ingenieurbüro DYWIDAG Systems aus Langenfeld.

Die Hauptbrücke ist ein Betonbogen, der von zwei Pfeilern getragen wird. Diese verbinden Skye mit der kleinen Insel namens Eilean Bàn, der Rest der Brücke verläuft auf gleicher Höhe mit dem Festland. Die Gesamtstrecke beträgt 1,5 Meilen (2,4 km). Der Hauptbogen ist etwa 35 m hoch (30 m Abstand für Boote bei Flut).

Die meisten Menschen wollten die Brücke, aber die Art und Weise, wie sie finanziert wurde, löste eine Kontroverse. Die britische Regierung konnte und wollte nicht für die Kosten aufkommen und so sprangen private Geldgeber ein. Anschließend wurde dem privaten Unternehmen eine Lizenz zur Erhebung von Mautgebühren erteilt. Sie galt als die teuerste Straßenbrücke Europas.

Die Bewohner auf Skye gründeten eine Kampagnengruppe namens SKAT (Skye and Kyle Against Tolls). Nach jahrelangen Kampagnen, rechtlichen Herausforderungen und der Gründung des neuen schottischen Parlaments im Jahr 1999 machten die führenden politischen Parteien die Abschaffung der Maut zu ihrer Priorität. Am 21. Dezember 2004 wurde die Brücke von der schottischen Regierung aufgekauft und anschließend frei befahrbar gemacht.

Eilean Bàn (Weiße Insel) ist die kleine Insel, auf der der Hauptbogen der Brücke ruht.

Die Insel hat einen 21 m hohen Leuchtturm direkt unter dem Brückenbogen. Die Leuchtturmwärter (vor der Automatisierung in den 1960er Jahren) blieben in den Cottages auf der Insel. Heutzutage ist die Insel ein Naturschutzgebiet, das vom Bright Water Trust verwaltet wird.

Wir fahren noch rund 1 Stunde über die Isle of Skye, bis wir an unserem Cottage gegen 18 Uhr eintreffen. Am späten Abend werden wir mit einem sensationellen Sonnenuntergang belohnt.

Oidhche mhath!

Angie, Micha und Laird Hasenbär

Laird Hasenbär in Schottland - Tag 10 Teil 1

Lairds and Ladies!

Gestern, am frühen Abend, sind wir auf der Isle of Skye eingetroffen - und wie wir es schon befürchteten, hat sich das Wetter drastisch verschlechtert. Es wird behauptet, dass es hier von 365 Tagen im Jahr gefühlt 400 Tage regnet.

Die Isle of Skye gehört zu den Inneren Hebriden Schottlands und ist deren größte Insel. Sie liegt vor der Westküste und vereint alle Vorzüge der Highlands: Sanfte Hügel, bizarre Gebirgsketten, Buchten, Strände, Lochs, Meer ....

Dazu kommt eine äußerst hohe Dichte an Sehenswürdigkeiten: Es gibt mehrere Burgen, zwei Whisky-Destillerien, ein historisches Dorf, eine berühmte Felsnadel, wunderschöne und abwechslungsreiche Gebirgslandschaften, idyllische Hafenstädte und vieles mehr.

Skye hießt auf Gälisch “An t-Eilean Sgitheanach” (sprich etwa: “an tschehlan skianach”). Was der Name genau bedeutet, ist nicht ganz klar. Schon Ptolemäus nannte sie auf seiner Weltkarte von zirka 150 nach Christus „scetis insula“. Der Name stammt also aus einer Zeit noch lange bevor man Gälisch oder Englisch auf Skye sprach.

Die Insel hat aber einen gälischen Spitznamen: Eilean a‘ Cheò (sprich etwa: “ehlän e choo”) – die Insel des Nebels. Eine treffende Beschreibung, hängen an den hohen Bergen oft Wolken und verschleiern so die Insel.

Die Isle of Skye hat sich zu einem echten Touristenmagneten gemausert. Das macht sich nicht nur an den vielen Besuchern bemerkbar, sondern auch an den Preisen. Das Preisniveau ist hier deutlich höher als im restlichen Schottland.

Zwar ist die Insel an der dicksten Stelle nur 40 Kilometer breit und 80 Kilometer lang. Aber viele Meeresarme reichen ins Landesinnere, so ergibt sich eine Küstenlinie von über 500 Kilometern. Leider sind dabei nur wenige Sandstrände. Diese Meeresarme teilen Skye übrigens auch in ihre verschiedene Halbinseln: Minginish, Duirnish, Waternish, Trotternish, Sleat sind die größten.

Schon aus der Eisenzeit und früher sind auf Skye Relikte gefunden worden. Heute können Besuchende doch einige Cairns, Duns und Brochs, also Bauten aus der Frühzeit, besichtigen. Auch die Pikten haben Spuren in Form von Symbolsteinen hinterlassen.

Als sich im sechsten Jahrhundert das Keltenreich Dalriada oder Dál Riata erhob, wurde Skye zwar kein direkter Teil davon, doch die christlichen Missionare brachten den Glauben und auch teilweise die gälische Sprache mit nach Skye. Viele Namen wie etwa der Cill Chriosd weisen darauf hin. Ab dem achten Jahrhundert vereinnahmten die Wikinger die Insel.

Rund 400 Jahre stand Skye somit unter nordischer Herrschaft. Deren Erbe ist noch heute noch klar zu erkennen, nämlich in den Ortsnamen. Zum Beispiel die Endungen „bost“, „ness/nish“ oder „aig“ kommen von den Nordmännern. „Bost“ etwa bedeutet „Heim von“. Carbost ist also das Heim eines früheren nordischen Bauern namens Karri. „Ness“ oder „nish“ bezeichnen eine Landzunge, während „aig“ von „vik“ kommt und eine Bucht beschreibt.

Als schließlich die Wikinger besiegt und vertrieben waren, teilten sich zwei Clans die Insel untereinander auf – die MacDonalds herrschten im Süden und die MacLeods im Norden. Natürlich (wie soll es anders sein) waren die beiden Sippen verfeindet bis aufs Blut. So fand auf Skye auch die letzte Clanschlacht auf britischem Boden statt.

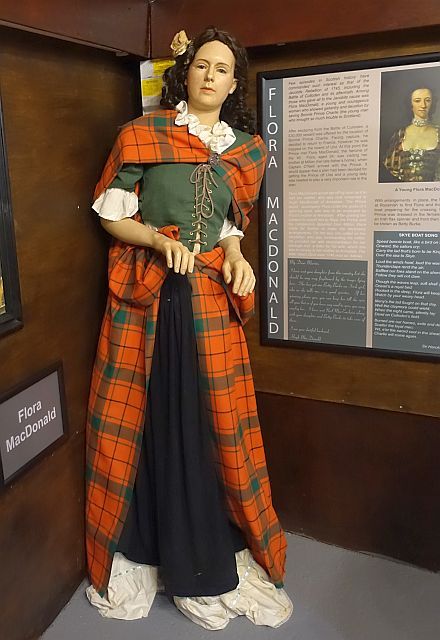

Die wohl berühmteste historische Persönlichkeit ist eine Frau: Flora MacDonald, half Bonnie Prince Charlie nach dem Scheitern des Jakobitenaufstands bei seiner Flucht. Dafür und für ihre weiteren Taten wurde ihr ein großer Gedenkstein auf ihrem Grab gestiftet. Auch musikalisch wird an die Flucht erinnert und zwar in dem alten Folksong: My Bonnie Lies Over the Ocean.

Natürlich ging die Zeit der Clearances nicht spurlos an Skye vorüber: Zwischen 1820 und 1930 halbierte sich die Bevölkerung. Teils wurden die Einwohner gewaltsam auf Schiffe in die neue Welt (Amerika & Australien) verfrachtet, teils trieb sie der Hunger oder die schlechten wirtschaftlichen Aussichten in alle möglichen Ecken der Welt.

Nicht umsonst gibt es in Südafrika so viele Orte mit einem schottischen Bezug: Kieliekrankie, Auchterlonie, ClanWilliam, Edinburgh, Aberdeen, MacMac, die Highlands von Johannesburg - um nur einige zu nennen.

Berühmt wurde der Aufstand der Bauern im Jahre 1882. Die Farmer der Gegend „Braes“ auf Skye wehrten sich gegen die schlechten Bedingungen von Seiten der Landbesitzer und die ungünstigen Weiderechte. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, die hart vorging. Doch diese „Battle of Braes“ hatte ihr Gutes.

Gefordert durch die landesweite Empörung der Öffentlichkeit, setzte die Regierung eine Kommission ein, die schließlich den „Crofters Act“ erließen. Darin wird den Farmern mehr Sicherheit und faire Pachten zugesagt. Bis ins 20. Jahrhundert reichte die Zeit der Crofter, die in ihren traditionellen Blackhouses wohnten.

Seitdem der Tourismus die Insel entdeckt hat, ging die Arbeitslosigkeit zurück. Dabei ergeben sich in der Arbeitslosenstatistik der Insel kräftige Schwankungen zwischen Sommer und Winter – dem Umstand geschuldt, dass im Sommer der Tourismus mehr Arbeitskräfte benötigt als im Winter.

Etwas weniger als die Hälfte der Einwohner spricht heute noch Gälisch. Daher sind auch hier viele Ortschilder zweisprachig gehalten – oben Gälisch, unten Englisch.

Wir haben hier ein fabelhaftes Cottage für unseren Aufenthalt angemietet, nur wenige Meter von der Nordwestküste der Isle of Skye.

Die Ausstattung ist überraschend geschmackvoll und sehr hochwertig. Die verwendeten Materialien und Dekostücke kommen überwiegend aus Schottland.

Vieles, beispielsweise Sofakissen oder Decken, ist aus dem exklusiven Harris Tweed. Wunderschön!

Die Küche verfügt über einen kleinen, separaten Weinkühlschrank. Die Platzsets der The Just Slate Company sind aus Schiefer, der mit einer Highlandcow graviert ist.

Als Begrüßung stand ein kleiner Präsentkorb auf dem Esstisch. Sehr, sehr nett.

Auf dem Couchtisch steht ein Fernglas griffbereit ...

Und einen eigenen Wirtschaftsraum mit Waschmaschine, Trockner usw. haben wir auch.

Der Hügel, auf dem das Cottage liegt, bietet einen herrlichen Rundblick über die Umgebung. Die Nachbarn von gegenüber sind zwei Islandpferde.

Hier kann man es durchaus auch bei schlechtem Wetter gut aushalten!

Laird Hasenbär in Schottland - Tag 10 Teil 2

Lairds and Ladies!

Wir fahren nach Portree, der Ort ist die Hauptstadt der Insel. Bei trockenem Wetter und leichter Bewölkung bei blauem Himmel machen wir uns von unserem Cottage auf den Weg.

Das ändert sich jedoch zunehmend und bis wir am Zielort ankommen ist es schon durchgängig grau.

Portree ist eine relativ kleine Hauptstadt – nur rund 2.100 Menschen leben hier. Dennoch ist sie zurecht der Mittelpunkt des Lebens auf Skye, teilt sie doch die Insel quasi in eine Nord- und eine Südhälfte.

Als Skye-Tourist kommt man also kaum um Portree herum. Sie ist der Verkehrsknotenpunkt, die A 87 führt mitten durch. Der Name „Port-an-Righ“ ist Gälisch und bedeutet „Hafen des Königs“ und bezieht sich auf King James V.

1540 lief der schottische König mit mehreren Kriegsschiffen in die natürliche Bucht ein. Zwar war die Herrschaft der Lords of the Isles passé. Doch noch immer verhielten sich die Highlander gegenüber dem König recht rebellisch.

James V. wollte sich nun der Treue der Clan-Führer vergewissern und zeigte Präsenz. Er hielt Gericht und nahm Geiseln. In Gedenken an diese Ereignisse hieß der Ort von nun an nicht mehr Kiltraglen sondern eben Portree – Hafen des Königs.

Um den Somerled Square herum gruppieren sich die wichtige Dinge des täglichen Lebens. An der Quay Street reihen sich Häuser mit bunten Fassaden, in denen Hotels und Restaurants genauso Platz finden, wie christliche Hilfsorganisationen

Portrees Hafen ist einzigartig. Klippen, Hügel und die Bucht machen ihn zu einem sicheren Ankerplatz für Schiffe. Und so fahren von hier kleine Boote zum Fischfang aus und Segler suchen Schutz für die Nacht.

Der Hafen wurde bereits im 18. Jahrhundert ausgebaut, um den Fischfang zu forcieren. Später hielten sogar Fährschiffe – und leider legten hier im Zuge der Highland Clearances auch viele Schotten in die Auswanderung ab.

Etwas oberhalb des Hafens mit Blick auf das Meer liegt das Royal Hotel. Hier endete 1746 nach dem gescheiterten Jakobitenaufstand eine lange Flucht durch die Highlands. Bonnie Prince Charlie sagte in diesem Gebäude seiner treuen Fluchthelferin Flora MacDonald zum letzten Mal Lebewohl. Damals hieß das Haus allerdings noch „MacNab’s Inn“.

Keine andere Frau ist so verwoben mit der Geschichte der Highlands wie Flora MacDonald. Über zwei Kontinente hinweg wird ihr Andenken heute noch in Ehren gehalten und auch in dem alten Folksong “My Bonnie Is Over the Ocean” werden die Ereignisse seit 2 1/2 Jahrhunderten besungen.

Man schrieb etwa das Jahr 1722. Floras Mutter war die Tochter eines Pfarrers, ein schöne Frau, so sagt man noch heute. Ihr Vater hieß Ranald II of Balivanich und war zur Zeit ihrer Geburt bereits um die siebzig Jahre alt. Er starb, als Flora gerade mal zwei Jahre alt war.

Ihre Mutter war jedoch mit etwa 30 Jahren noch jung und heiratete erneut im Jahr 1728. Als zweiten Ehemann hatte sie sich Hugh MacDonald auserkoren, dessen Wurzeln auf der der Isle of Skye lagen. Floras Stiefvater sollte bald noch eine entscheidende Rolle bei den späteren Abenteuern um die Flucht des Stuart-Prinzen spielen. Ihre Jugend verbrachte Flora auf Benbecula, dort erhielt sie vermutlich im nahen Nunton eine fundierte und gute Erziehung.

Der Jakobiten-Aufstand war 1746 bereits beendet und sein Anführer auf der Flucht. Als Bonnie Prince Charlie, der Anführer des Aufstand gegen die Krone schließlich bei seiner Irrfahrt auf den äußeren Hebriden ankam, verband sich Floras Schicksal mit dem seinen.

Zwar war sie selbst nicht an der Politik interessiert, doch sie fühlte sich dem Prinzen und seinem Haus verpflichtet – wie die meisten Highlander es taten. Selbst ihr Stiefvater Hugh, der Streitkräfte der Krone auf der Insel kommandierte, hatte wohl ein Faible für den Prinzen. Nur so ist seine spätere Mithilfe zu erklären.

Flora wurde Teil der Fluchthilfegruppe – ein sehr wichtiger Teil! Der Plan: Flora sollte Pässe besorgen für sich, einen Diener (O’Neil, ein Getreuer des Prinzen) und eine Zofe namens Betty Burke aus Irland – die in Wahrheit Prince Charles in Frauenkleidern sein sollte. Und so machte sie sich auf den Weg die Flucht zu organisieren, wurde aber noch am selben Abend von Milizen gefangen genommen.

Es war ihr Glück, dass der Kommandant der Truppe ihr Stiefvater war, der ihr sogleich die Pässe besorgte und sie gehen ließ. Schließlich organisierte sie ein Schiff für die Überfahrt. Erst als das alles getan war, durfte sie den Prinzen zum ersten Mal sehen. Das war Ende Juni 1746.

Der Rest ist Legende der Highlands: Gemeinsam wagten die drei die Überfahrt und hatten noch einige Erlebnisse auf Skye, ehe sie sich in Portree am 30. Juni 1746 trennten – nur drei Tage nachdem sich der Prinz und Flora das erste Mal gesehen hatten.

Der schöne Charlie konnte sich dank seiner Flucht der Folgen von Culloden entziehen. Nicht aber Flora. Sie wurde zur Verantwortung gezogen und musste später miterleben, wie ihre Heimat den Folgen der Niederlage ausgesetzt war, sah wie ihre Mitmenschen unter Repressalien, Hunger und Vertreibung – den Highland Clearances – litten.

Während Bonnie Prince Charlie also nach Frankreich segelte, erkannte man Flora als Teil der Verschwörung, nahm sie gefangen und deportierte sie in den Tower nach London. Sie stand offen zu ihren Taten und für viele Schotten galt sie damit als Heldin.

Am 5. März 1790 starb die große Heldin Flora MacDonald auf der Insel Skye im Alter von 67 Jahren nach kurzer Krankheit. Floras Leiche wurde in ein Bettlaken gehüllt, in dem Bonnie Prince Charlie einst im Royal Hotel am Hafen übernachtete.

Direkt über der Hafenzeile mit dem Fähr-Terminal am Ende ragt ein Hügel tief in die Bucht hinein. Die Einheimischen nennen ihn nur „the Lump“ – „der Brocken“. In nicht ganz so zivilisierten Tagen knüpften die Henker auf seiner Kuppe die zum Tode verurteilten auf. Statt Galgen bietet er heute einen netten Aussichtspunkt. Von dort oben lassen sich schöne Fotos schießen.

Von der Hauptstraße am Nordende von Portree zweigt die „Scorrybreac Road“ ab. Die Wegweiser schreiben hier „Budh Mòr“ und das Cuillin Hills Hotel aus. Dieser Straße folgen, rechts am Hotel vorbeifahren. Am Ende findet sich ein kleiner Parkplatz mit Infotafeln zum Rundweg.

Viele Menschen auf der Insel tragen auch den Namen: MacNeacail oder auf Englisch „Nicolson“ - abgesehen von MacLeod und MacDonald. Die MacNeacails hielten im 12. bis 14. Jahrhundert große Ländereien zum Beispiel auch an der schottischen Westküste um den Ort Ullapool sowie auf der Isle of Lewis.

Jedoch starb die männliche Hauptlinie im 14. Jahrhundert aus, alle ihre Güter erbte eine Tochter des Hauses und brachte sie durch Heirat (manche sagen: erzwungen) in die Familie der MacLeods of Lewis ein, die dadurch künftig ebenfalls in Assynt herrschten. Die restlichen MacNeacails zogen damals eben nach Skye und ließen sich bei Sgoire breac auf Ben Torvaig nahe Portree nieder.

Verbunden ist der Name mit einem Stück Land nahe der Hauptstadt Portree. Dort hatte einst der Clanchief seinen Sitz auf einem Stück Land, das Scorrybreac genannt wird. 1987 erwarben etliche Mitglieder des Clans aus Übersee und von Skye das Land um Scoirebreac wieder zurück. Der Besitz wird heute vom Nicolson Clan Trust verwaltet. Heute ist es jedem zugänglich und soll die MacNeacail (MacNicolson)-Geschichte begehbar machen. Scorrybreac oder gälisch „Sgoire breac“ heißt „gefleckter Hügel“.

Der Ausflug ist bei trockenem Wetter lohnenswert. Er führt am Meer entlang, durch verwunschene Wäldchen, an steinernen Denkmälern vorbei und eröffnet immer wieder schöne Blicke.

Los geht es auf einem kleinen Parkplatz gegenüber dem Hafen von Portree. Am Parkplatz startet der Weg, der zunächst durch ein Gatter führt, an dem auch auf den Clan Nicolson hingewiesen wird.

Kurz darauf erreicht der Besucher den Fuß des Hügels, auf dem sich der Clan MacNeacail ein Denkmal gesetzt hat. Hier haben sich die Mitglieder des Clans auf einer Tafel verewigt, die ihren Teil zur Erhaltung des Landes beigetragen haben. Sie zeigt ganz gut, in welche Ecken der Welt es die Familienmitglieder verschlagen hat.

Die Nicolson lebten auf Scorrybreac einige Jahrhunderte, bis ihr Chief 1826 das Land verkaufte und nach Australien auswanderte. Der heutige Chief in Australien bewahrt immer noch eine Locke des Prinzen Bonnie Prince Charlie und sein Trinkglas auf.

Wenn man sich satt gesehen hat, geht der Weg unten am Fuße des Hügels weiter. Er erreicht bald Murdo’s Well, eine eingefasste Quelle, die an die Gefallenen des Clans in den Weltkriegen erinnert.

Bald ist die Spitze der Landzunge von Scorrybreac erreicht. Wer nach dem kurzen Stück ein wenig ausruhen möchte, kann sich auf der Bank niederlassen und den Blick schweifen lassen auf die Meerenge von Raasay, die Cuillins und Portree.

Wo Menschen nun den Blick genießen, standen einst allerdings Kanonen, die während der Kriege mit Napoleon den Hafen von Portree beschützten. Darum heißt dieser Ort auch Battery Point.

Um die Biegung herum finden sich wieder einige Steinbauten. Eine weitere eingefasste Quelle und eine Steinbank, die als „Pam’s View“ bezeichnet ist. Es war der Lieblingsausblick von Pam MacNeacail, der Frau eines Clanchefs aus dem 20. Jahrhundert. Die Bank soll stets an sie erinnern.

Danach wird der Weg steiniger, der Blick gewaltiger. Denn vor einem erhebt sich der Creag Mhòr, der große Fels. Zum Meer hin fällt er um fast 300 Meter ab. Wer es bei einem leichten Spaziergang belassen will, kann hier umdrehen (so wie wir) und den Weg zurückgehen zum Parkplatz. Alle anderen folgen dem Pfad, der bald nach links abbiegt und ein durchaus steiles Stück den Aufstieg am Ben Chracaig überwindet.

Es zieht sich immer mehr zu und für die nächsten Tage sieht es nicht wirklich besser aus, ganz im Gegenteil ...

Oidhche mhath!

Angie, Micha und Laird Hasenbär

Laird Hasenbär in Schottland - Tag 11 Teil 1

Lairds and Ladies!

Unser erster Besichtigungspunkt heute Vormittag ist das Armadale Castle, ehemaliger Sitz des Clan MacDonalds mit schöner Gartenanlage.

Satz mit X: war wohl nix!

Leider ist das Castle wegen andauernder Renovierungsarbeiten für das Jahr 2022 komplett geschlossen. Eine Wiedereröffnung für das Publikum ist für 2023 anvisiert.

Der Ursprung des Anwesens war ein Haus, das 1790 erbaut wurde. Damals zog die Familie des Clan-Chiefs von Monkstadt auf der nördlichen Halbinsel Trotternish auf die südliche Halbinsel Sleat um und baute das Anwesen bei Armadale bis 1815 weiter aus. Federführend war der Architekt James Gillespie Graham, der zum Beispiel auch das Glenfinnan Monument entwarf. Er gab Armadale den damals typischen Look im Scottish Baronial Style.

Clan Donald war einst die wichtigste Sippe der Highlands und Islands. Doch dann kamen die Highland Clearances, deren Auswirkungen auch die MacDonalds in alle Himmelsrichtungen der Erde verstreute. Als 1971 der MacDonald-Chief die letzten Clan-Ländereien auf der Isle of Skye zum Verkauf anbot, handelten die Mitglieder: Sie legten Geld in einer Stiftung zusammen und kauften die Armadale Castle sowie das umliegende Land auf. So schufen sie hier die letzte Heimat der MacDonalds, die das Clan-Erbe bewahren soll.

Die Gärten allerdings sind geöffnet und können gegen Gebühr besichtigt werden. Als wir jedoch gerade am Castle ankamen und den Wagen parkten, fing es natürlich wieder an zu regnen. Das war ja mal wieder klar! Also beließen wir es bei ein paar Schnappschüssen und stiegen wieder ins Auto ...

Knapp 7 Kilometer weiter erreichen wir die Torabhaig Brennerei. Dort hatten wir eine Führung für 14 Uhr vereinbart und bereits vor einigen Wochen von zu Hause aus reserviert.

Die Führungen bei Torabhaig findet in sehr kleinem Rahmen statt. Maximale Größe der Gruppen ist 8 Personen. Eine Reservierung vorab ist dringend angeraten, da walk-in-Besucher unter Umständen lange warten müssen oder mit ganz viel Pech gar keine Besichtigung unternehmen können.

Der Excise Act von 1823 sanktionierte erstmals vor fast 200 Jahren das legale Destillieren von Whisky in Schottland, kurz darauf wurde die erste Lizenz auf Skye erteilt.

Bis 2017 war Talisker tatsächlich die einzige Single Malt Whisky Brennerei auf Skye. Der anhaltende Whisky-Boom ermutigt Schottlands Whisky-Industrie nach wie vor zur Planung und Bau neuer Brennerei-Projekte. Natürlich rüsten auch die schottischen Inseln fleißig auf. Und so war es nur eine Frage der Zeit bis die meist besuchte Insel Schottlands Verstärkung in Sachen Whisky bekam.

Die Location ist atemberaubend schön und sicherlich nicht zufällig gewählt. Torabhaig ist an der Süd-Ost-Küste der Insel positioniert und somit ideal für Besucher gelegen, die die Brennerei auf ihrem Weg passieren.

Nimmt man die Fähre von Mallaig nach Skye kommt man unweigerlich an Torabhaig vorbei. Auch von der Skye Bridge ist es keine halbe Stunde mit dem Auto. Die Distillerie mit ihren weiß getünchten Außenmauern blickt direkt aufs Meer.

Der eigentliche Gründer der Brennerei war Sir Iain Noble. Der ehemalige Bänker engagierte sich sehr für den Erhalt der gälischen Sprache und Kultur. 1976 gründete er den unabhängigen Abfüller Pràban na Linne (Gälische Whiskys), die beispielsweise die Blended Whiskys Mac Na Mara und Té Bheag produzieren.

Unglücklicherweise starb Sir Iain Noble im Jahr 2010, bevor er seinen Traum einer eigenen Whisky-Brennerei verwirklichen konnte. Er hatte jedoch noch vor seinem Tod die Erlaubnis für den Bau der Brennerei erhalten. Der niederländische Konzern Marussia Beverages hatte zeitgleich geplant eine Brennerei auf der Insel zu bauen und setze daher die Arbeit von Sir Noble fort.

Mit den neu gegründeten Mossburn Distillers übernahm das Unternehmen den Bau und die Fertigstellung der Brennerei. Nach vier Jahren Renovierungsarbeiten konnten die alten Farm-Ruinen auf dem Gelände in moderne Brennerei-Gebäude umgewandelt werden.

Vor ungefähr 200 Jahren wurden die Steine, aus dem dieses Gebäude besteht, mit Pferd und Wagen aus der Burgruine in der Bucht heraufgeholt. Männer schufteten von morgens bis abends, um diese Farmgebäude zu errichten, das die nächsten Jahre überdauern sollte, bis sich die landwirtschaftlichen Praktiken änderten.

Die Gebäude wurden vollständig restauriert, um die neuen Kupferstills und traditionellen hölzernen Washbacks zu beherbergen. Es wurde sogar ein Dach konstruiert, das entfernt werden kann, um die Destillierapparate auswechseln zu können, ohne das renovierte Gebäude wieder zu zerstören. Das ist bei den neueren Brennereien oftmals so entworfen.

Die Gebäude sind in einem Viereck angelegt mit einem großen Innenhof, für Farmanlagen keine unübliche Konstellation. Bei der Restauration hat man wirklich ganze Arbeit geleistet.

Die Brennerei ist natürlich mit einem Cafe ausgestattet: eine traumhafte Location für einen Afternoon Tea mit Scones! Leider war dies wegen einer privaten Feier an unserem Besuchstag nicht möglich.

Das Besucherzentrum ist schlicht und elegant eingerichtet. Es bietet eine Reihe schöner Whisky-Souvenirs, natürlich die eigenen Whisky Marken Mossburn und Torabhaig, sowie Produkte aus Harris Tweed.

Torabhaig geht den klassischen Weg der Malt Whisky Produktion in Schottland. Das Malz mit dem Rauchgehalt wird in einer stählernen Mashtun mit Kupferdeckel zur Stammwürze ausgewaschen.

Die acht hölzernen Washbacks bestehen aus Douglas-Fichte und halten die Würze rund 72 Stunden zur Vergärung. Anschließend wird auf den beiden klassischen Kupferbrennblasen aus der schottischen Kupferschmiede Forsyths gebrannt.

Die Angaben zur Kapazität der Brennblasen auf der Tour widersprechen allerdings denen auf der Website.

Was uns allerdings neben dem Foto-Verbot des Produktionsprozesses gestört hat, ist die Tatsache, dass die Brennerei gar keine Lagerhäuser vor Ort hat. Aus welchem Grund Mossburn Distillers sich entschieden haben, keine Lagerhäuser auf Skye zu bauen, hat sich uns nicht erschlossen.

In jedem Fall schießt sich die Brennerei hier ins eigene Knie, denn da büßt der spätere „Insel-Whisky“ von Torabhaig massiv an Glaubwürdigkeit ein, da er, für jeden Besucher ersichtlich, schlichtweg gar nicht auf der Insel reift. Die überall in Szene gesetzten Fässer sind nur Dekoration.

Zwar ist es, besonders bei größeren Brennereien, gängige Praxis nicht den gesamten Whisky vor Ort zu lagern, dass sich aber eine Brennerei gänzlich gegen die Reifung für Ort entscheidet, ist schon ziemlich eigenartig.

Die Tour startet in dem Souvenir-Shop, vor der Treppe zu der eigentlichen Produktionsstätte. Dauer ist zwischen 45 und 60 Minuten.

Kostenpunkt pro Person 10 £ , wovon 5 Euro als Gutschein bei einem späteren Kauf verrechnet werden.

Das ist nicht teuer, zumal es im Tastingroom ja auch noch eine Probe zur Verkostung gibt.

Die Tour ist gut, aber noch ausbaufähig. Bei dem Preis macht man aber nichts verkehrt und die kleinen Gruppen sind sehr angenehm.

Das Wetter will einfach nicht besser werden - jetzt zieht auch noch Sturm auf ...

Wir machen uns auf den Weg in Richtung Cottage und stoppen noch einmal auf halben Weg.

Fährt man über die A 87 von der Isle of Skye oder auf die Insel, dann kommt man unweigerlich an einer malerischen Straßenkreuzung mit einer Bilderbuchbrücke vorbei: der Sligachan Bridge.

Sligachan wird in etwa „Schligachen“ ausgesprochen und bedeutet so viel wie „Platz der kleinen Muscheln“. Im nahen Loch gab es wohl viele davon.

Die pittoreske Steinbrücke über den Sligachan River gibt mit den schroffen Bergen im Hintergrund ein ganz hervorragendes Foto-Motiv ab. Alleine dafür lohnt sich ein Halt.

Die Sligachan Old Bridge wurde zwischen 1810 und 1818 von Ingenieur Thomas Telford gebaut.

Die Steinbrücke besteht aus drei Bögen, die jedoch ungleich groß sind. Die Brücke ist einspurig und hat einen für die Zeit charakteristischen Buckel über dem Mittelbogen.

Die Brücke ist nur noch für Fußgänger und Radfahrer zugänglich, nachdem parallel dazu eine neue Straßenbrücke auf der A87 gebaut wurde.

Das erste Gasthaus an dieser Stelle soll bereits um 1700 herum entstanden sein. Das “neue” Hotel wurde im Jahre 1830 gebaut und dient seitdem als Ausgangspunkt für Wanderer.

Und natürlich – wir sind ja schließlich in Schottland – hat Sligachan auch eine zünftige Feengeschichte zu bieten.

Diese Geschichte beginnt mit Scáthach, der wildesten Kriegerin Schottlands. Es wird angenommen, dass sie in Dunscaith Castle lebte, das sich in Tokavaig im Süden der Insel befindet. Scáthach war stark und konnte jeden Mann im Kampf schlagen. Bald verbreiteten sich Gerüchte über ihre Stärke und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie von der berühmten irischen Kriegerin Cú Chulainn herausgefordert wurde.

Entschlossen, seine Stärke zu beweisen, segelte er nach Skye, um Scáthach zu besiegen. Nach seiner Ankunft traf er eine von Scáthachs Töchtern und forderte sie auf, ihre Mutter zum Kampf mitzubringen. Er zielte darauf ab, Scáthach zu vernichten und allen Zweiflern seine Stärke zu beweisen.

Obwohl Cú Chulainn ein halber Gott mit der Stärke von tausend Elefanten ausgestattet war, war das Paar ebenbürtig und wochenlang tobte ein erbitterter Kampf. Die beiden Krieger waren so stark, dass ihre vernichtenden Schläge die ganze Landschaft veränderten. Die Erde bebte, als Täler und Berge entstanden.

Es schien, als würde der Kampf nie enden und es wurde schnell klar, dass es nur einen Weg gab, dieses Verfahren zu beenden: einen Kampf auf Leben und Tod. Scáthachs Tochter war verzweifelt und sah keine Möglichkeit, dass ihre Mutter den Kampf gewinnen könnte. Sie floh und rannte zum Fluss Sligachan. Hier entleerte sie sich der Tränen, während sie darum bat, die Kämpfe zu beenden.

Ohne ihr Wissen fungiert das Wasser als Tor zwischen unserer Welt und der Feenwelt. Ihre Schreie waren so bitter, dass das Geräusch durch das Portal drang und die magischen Wesen beschlossen, ihr zu helfen. Sie befahlen der Tochter, ihren Kopf sieben Sekunden lang unter die Wasseroberfläche zu tauchen, um ihr mitzuteilen, wie sie die Gewalt beenden könnte. Sie tat, was von ihr verlangt wurde, und tauchte erleuchtet aus dem Fluss auf.

Da sie wusste, dass die Zeit drängte, sprintete die Tochter um die Insel herum und sammelte alles, von Nüssen bis hin zu Kräutern. Als sie nach Hause zurückkehrte, kochte sie alles, was sie gesammelt hatte, in einer herzhaften Brühe. Als der Duft des Essens in die Luft stieg, fächerte die Tochter den Rauch auf, weil sie wusste, dass der Wind ihn einfangen würde.

Das köstliche Essen in der Ferne riechend, kämpften die Krieger weiter, bis ihr Hunger unerträglich wurde. Es war Wochen her, seit sie gegessen hatten. Die Krieger erklärten sich bereit, eine Pause vom Kampf für eine Essenspause einzulegen, und machten sich auf den Weg zu Scáthachs Haus.

Nachdem sie von der Tochter begrüßt worden waren, feierten beide Krieger zusammen. Es war diese Mahlzeit, die das Ende der Kämpfe markieren würde, so wie es die Feen vorhergesagt hatten. Durch das Essen in Scáthachs Haus war Cú Chulainn zu einem Gast geworden, und daher konnte keiner der Krieger den anderen mehr verletzen. Der Kampf war vorbei.

Die Legende besagt, dass die Schönheit von Scáthachs Tochter und die Tränen, die sie im Fluss vergoss, bedeuten, dass jedem, der mutig genug ist, sein Gesicht ins Wasser zu tauchen, von den Feen ewige Schönheit verliehen wird. Die Suche nach ewiger Schönheit an der Sligachan Bridge ist zwar nicht gerade angenehm, aber bei weitem nicht so strafend, wie Dorian Gray!

Und hier kommt die Gebrauchsanweisung dazu: man muss das Gesicht mindestens 7 Sekunden lang in den Fluss tauchen und tatsächlich auch vollständig eintauchen. Dazu muss man wirklich runter auf die Knie. Wie zu erwarten, ist das Wasser absolut eiskalt.

Danach darf man sich auch nicht das Gesicht abtrocknen, sonst funktioniert die Feenmagie nicht! Damit die ewige Schönheit greift, muss man abwarten, bis das Gesicht auf natürliche Weise getrocknet ist.

Mich beschleicht allerdings der Verdacht, die Einheimischen haben sich diese Story zu ihrer eigenen Belustigung ausgedacht, um die Touristen dort würdelos herumrutschen zu sehen. Trotzdem hat ein bisschen Magie noch niemandem geschadet, oder? Ich gehe aber sicherheitshalber weiter zur Kosmetik...

Unweit der Brücke befindet sich seit September 2020 eine vom lokalen Künstler Stephen Tinney geschaffene Bronzeskulptur. Sie zeigt den in Sconser geborenen Kleinbauern John Mackenzie sitzend und Professor Norman Collie stehend.

Mackenzie – der erste britische professionelle Bergführer alpinen Standards – bildete mit seinem großartigen Freund Collie eine fruchtbare Kletterpartnerschaft, die 50 Jahre andauerte, während der sie viele der Cuillin-Gipfel kartierten und benannten.

Professor John Norman Collie war ein englischer Wissenschaftler, Bergsteiger und Entdecker. Collies hat seine berufliche Laufbahn als Wissenschaftler verbracht, aber seine Berufung war Bergsteigen.

1895 begaben sich Collie, Mummery und sein Mitkletterer Geoffrey Hastings in die Himalaya-Kette, um den weltweit ersten Versuch auf einem 8.000 Meter hohen Himalaya-Gipfel, Nanga Parbat, zu unternehmen.

Sie waren ihrer Zeit um Jahre voraus, und der Berg forderte das erste seiner vielen Opfer: Mummery und zwei Gurkhas, Ragobir und Goman Singh, wurden von einer Lawine getötet und nie wieder gesehen. Die Geschichte dieser katastrophalen Expedition wird in Collies Buch erzählt. Vom Himalaya nach Skye.

Collie ging 1929 in den Ruhestand und verbrachte danach seine Sommer in Skye. Er starb im November 1942 in Sligachan an einer Lungenentzündung, aus diesem Grund wurde hier Standpunkt für das Denkmal gewählt.

Jetzt geht es aber wirklich zurück ins schöne Cottage ...

Laird Hasenbär in Schottland - Tag 12 Teil 1

Lairds and Ladies!

Das Wetter ist heute wirklich grauenhaft.

Die ganze Nacht tobte schon ein Sturm, der sich heute Morgen noch fortsetzt. Es ist grau, doch hin und wieder fegt der Wind blaue Wolkenfelder frei.

Wir drehen eine Runde über den nördlichen Zipfel der Insel. Der Wind rüttelt kräftig am Auto und die GoPro zittert so stark, da kann selbst der Stabilisator nichts mehr ausrichten.

Die armen Radler, die die Insel mit den schwer bepackten Fahrrädern erkunden, können sich kaum auf dem Rad halten. Wir haben jedes Mal Bedenken, dass da gleich einer vor uns auf der Straße liegt.

Erste Station unserer heutigen Runde ist das Museum of Island Life. Museum bei Mistwetter geht immer.

Diese sensationelle Idee haben natürlich noch andere Leute. Entsprechend gut gefüllt ist der Parkplatz. Die Harleys gehören zu einer französischen Motorrad Gruppe.

Im Museum of Island Life kann der Besucher sich in die Zeiten des 18. und 19. Jahrhunderts zurückversetzen lassen. Das Museums-Dorf besteht aus sieben alten Blackhouses.

Blackhouses sind düstere, aus Stein gemauerte Häuser, deren Dächer mit Stroh oder Reet gedeckt sind. Schwere Steine baumeln als Befestigung des Daches seitlicher herunter.

Dunkle, strohgedeckte Häuser ducken sich in die Landschaft von Skye. In ihrem Inneren ist es eng und es riecht nach Torffeuer. Das Skye Museum of Island Life zeigt seinen Besuchern, wie sich das Leben vor hundert Jahren hier angeblich abgespielt haben soll.

Die sogenannten Blackhouses waren in den Highlands, und besonders auf den Hebriden, die traditionelle Behausung der Bauern, der sogenannten Crofters. Da sie nicht viel Geld hatten, griffen sie auf billiges Baumaterial zurück: Stein und Stroh.

Für das Holz des Dachstuhls mussten sich die Erbauer schon etwas ausdenken – Skye war damals nicht bewaldet. So verließ man sich auf Treibholz, das an der Küste angeschwemmt wurde, ähnlich wie auf Island.

Der Platz im Inneren eines solchen Hauses ist begrenzt, was einem das Wohnhaus des Museums gut vor Augen führt: Eine Stube, zwei Schlafzimmer – das war es. Angeblich ist noch immer alles original eingerichtet - was wir allerdings hier und da anzweifeln.

Geheizt wurden die Häuser mit Torffeuern, deren Rauch einen ganz eigenen, strengen aber angenehmen Geruch verbreitet. Einen Geruch, der einem noch heute hier um die Nase weht.

Neben einem Wohnhaus gibt es im Museum of Island Life auch eine Schmiede, eine Weberei und natürlich darf auch ein simpler Stall nicht fehlen. Gelegentlich müssen wir uns ein Grinsen verkneifen, da manche Darstellung schon rührend naive geraten ist.

Bei der Schmied-Puppe sind wir uns jetzt nicht ganz einig darüber, ob er nun Vader Abraham ähnelt oder doch eher Hardy Krüger die Frisur geklaut hat. Für einen Schmied sind jedenfalls eindeutig zu wenig Muskeln an den Armen. Mit den spindeldürren Dingern hat der gerade einmal ein Shettlandpony beschlagen bekommen.

Zwischen den Blackhouses stehen weitere alte Gerätschaften und Vehikel für die Feldarbeit. Zum Beispiel ein Pflug und Karren, vor die ein Pferd gespannt werden konnte.

Auch hier zweifeln wir daran, ob die Gebrauchsgegenstände im täglichen Leben tatsächlich so farbenfroh angepinselt waren, oder ob da jemandem schlicht die Phantasie durchgegangen ist.

Wichtig ist noch das Ceilidh-House. „Ceilidh“ (sprich etwa „Käili“) ist das gälische Wort für ein geselliges Beisammensein – meist mit Musik. Man kann also sagen, es war das Gemeindezentrum des Dorfes.

Darin befinden sich jetzt alte Dokumente und Briefe, die das Leben der Dorfbewohner ein wenig nachzeichnen. Daneben hängen viele alte Postkarten und Fotografien, die sogar den Besuch der Herzogin von York im Jahre 1933 zeigen.

Noch bis in die 1930er Jahre hinein waren die Blackhouses hier tatsächlich bewohnt. Als dann schließlich die letzten Bewohner gingen, trafen schlaue Köpfe die Entscheidung dieses Dorf zu erhalten. Das erste Haus wurde bereits 1965 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Übrigens: Wenn man die kleine Seitenstraße vom Parkplatz des Museums aus weiter nach hinten durch geht, gelangt man zu dem Friedhof, auf dem Flora MacDonald begraben liegt.

Das sollte man unbedingt mitnehmen. Ihr Grab zu besuchen gehört einfach zu den Dingen auf Skye, die man gesehen haben sollte.

Flora MacDonald war die Fluchthelferin des Bonnie Prince Charlie, dem Anführer des Jakobitenaufstands, der in Culloden sein trauriges Ende nahm. Doch nach der gescheiterten Rebellion führte sie noch ein langes Leben, teilweise sogar in Nordamerika. Nach dem Unabhängigkeitskrieg dort, kehrte sie nach Schottland zurück.

Am 5. März 1790 starb die große Heldin Flora MacDonald auf der Insel Skye im Alter von 67 Jahren nach kurzer Krankheit. Ihr Mann folgte ihr zwei Jahre später ins Grab.

Floras Leiche wurde in ein Bettlaken gehüllt, in dem Bonnie Prince Charlie einst auf Skye übernachtete. Der Prinz war zwei Jahre zuvor bereits in Rom verstorben.

Beide hatten sich nie wieder gesehen und nie wieder miteinander kommuniziert. Doch weiß man, dass Prince Charles Floras Namen stets mit höchstem Respekt erwähnte.

Als sie starb, war das Begräbnis das größte, das jemals auf Skye stattgefunden hat. Bei der Beerdigung gab es einen Trauerzug mit 3.000 Menschen – und es wird gesagt, es wären dabei auch 300 Liter Whisky geflossen.

Jahre später wurde auf ihrem Grab ein großes Keltenkreuz als Gedenken an sie errichtet. Darauf stehen die berühmten Worte von Samuel Johnson, einem Schriftsteller und Gelehrten, der Flora 1773 besucht. Er sagte damals über sie: „Ihr Name wird in die Geschichte eingehen, und wenn Mut und Treue Tugenden sind, dann wird er mit Hochachtung genannt.“

Selbstverständlich ist die Ruhestätte der Heldin der Highlands die größte und auffälligste auf dem Gottesacker. Doch wird der Besucher rasch feststellen, dass es unmöglich aus der Zeit ihres Ablebens im 18. Jahrhundert stammen kann – es sieht frisch und neu aus. Kein Wunder, denn das Steinkreuz wurde komplett erneuert. Das alte hatte zu sehr gelitten.

Wenn man das Grab der Flora ausreichend bewundert hat, sollte man sich aber noch weiter auf Erkundungstour über den Friedhof begeben. Es gibt viel Kurioses zu sehen.

Die Gräber sind alt und verwittert, haben alle eine eigene Vergangenheit. Hier steht ein altes Keltenkreuz, dort haben die Eckpfosten der Begrenzung die Form alter Highland Schwerter.

Eine Grabplatte etwa beginnt mit den Worten: „Hier liegen die Überreste von Charles MacArthur, dessen Ruf als ehrliche Mann und bemerkenswerter Dudelsackspieler diese Generation überdauern wird, denn seine Manieren waren leicht und ordentlich wie seine Musik und seine Finger werden“ – abrupt enden die Zeilen ungefähr auf der Hälfte des Steins.

Die Platte markiert die sterblichen Überreste des Pipers Charles MacArthur. Als er starb, gab sein Sohn beim Steinmetz die Grabinschrift in Auftrag. Das Schicksal wollte jedoch, dass der Sohne kurz darauf selbst ertrank. Ohne Chance auf Bezahlung stellte der Steinmetz die Arbeit sofort ein und hinterließ den unvollendeten Text.

Noch etwas weiter hinten steht ein kleines Gebäude, eine Art Mausoleum. Es ist die Ruhestätte des Arztes John MacLean, der hier 1793 beerdigt wurde.

Über die Hochebene fegt der Wind derartig, dass man sich kaum auf den Beinen halten kann. Einige Grabsteine schwanken tatsächlich bedrohlich im Wind und nicht jeder konnte der Kraft der Natur standhalten.

Etwa 4 Kilometer weiter von dem Museum of Island Life befindet sich das Duntulm Castle.

Malerisch auf einer Klippe gelegen, liegen die wenigen Reste von Duntulm Castle, vor einer traumhaft schönen Umgebung. Ein schmaler Pfad führt an den Klippen entlang.

Auch hier fegt der Sturm so stark, dass einige Besucher ins straucheln geraten und sogar stürzen.

Von der Ruine ist nicht mehr viel erhalten und wird wohl in den nächsten Jahren irgendwann verschwunden sein, wenn die Klippen weiterhin ins Meer stürzen. Mit einem Zaun wird man davon abgehalten bis nach vorne vorzudringen, denn die letzten Mauern sehen sehr instabil aus.

Duntulm ist so alt, seine Ursprünge sind vage – eine Legende besagt, dass es in einer Nacht von 5.000 Feen erbaut wurde.

Es wird jedoch angenommen, dass Duntulm erstmals in der Eisenzeit befestigt wurde, und die Stätte wird weiterhin mit dem Namen Dùn Dhaibhidh oder "Davids Fort" in Verbindung gebracht. Später wurde es von den Nordmännern befestigt und im 1400 Jahrhundert vom Clan MacDonald eine Wehranlage errichtet.

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts war Trotternish unter der Kontrolle der Rivalen der MacLeods auf Skye, der MacDonalds of Sleat. Sie scheinen eine Reihe von Verbesserungen an der Burg vorgenommen zu haben. Es muss während der Zeit des Clan MacLeod gewesen sein, dass James V. 1540 das Schloss besuchte, wo er von seiner Stärke und der Qualität der gebotenen Gastfreundschaft beeindruckt war.

Später, 1549, wird es als “Castell of Donntwyline” bezeichnet und ist im Besitz von Donald Gromsone. Ab 1618 lebte Donald MacDonald (Donald Gorm Og), das 9. Clanoberhaupt, auf der Burg, baute sie um und erweiterte sie um einen Turm. Er hatte sich verpflichtet, sie instandzuhalten.

Ab dem Jahr 1732 wurde Duntulm Castle verlassen und man nutzte es als Steinbruch für den späteren Wohnsitz von Alexander MacDonald. Um die Residenz der MacDonalds ranken sich mehrere Geistergeschichten.

Die Legende besagt, dass das Castle aufgegeben wurde, nachdem ein Kindermädchen versehentlich den kleinen Sohn des Clan-Häuptlings aus einem Schlossfenster über den Klippen fallen ließ.

Die Geister des Kindes und des Kindermädchens, das als Vergeltung getötet wurde, sollen immer noch durch die Ruinen wandern. Sie werden anscheinend von dem Geist von Hugh MacDonald begleitet, der im 17. Jahrhundert ein Komplott gegen den rechtmäßigen Clan-Häuptling inszenierte.

Der Chief fand heraus, dass Hugh plante, ihn zu ermorden, und warf Hugh in den Kerker, wobei er ihm einen Teller mit äußerst stark gesalzenem Rindfleisch und einen leeren Wasserkrug mitgab.

Nachdem Hugh das Rindfleisch verspeist hatte, war er durstig, entdeckte aber, dass der Wasserkrug leer war. Er starb und sein Wehklagen soll aus den Tiefen des Schlosses zu hören sein. In lauen Sommernächten soll man das Schluchzen besonders gut hören können.

Wir überlegen, wann es denn hier oben wohl hier oben “laue Sommernächte” gibt? Oder, was der Insulaner darunter verstehen könnte? Wir hören jedenfalls nur Wind und sonst nix.

Wer sich der Burg nähert, stellt fest, dass ihre Erbauer die natürliche Verteidigung auf drei Seiten ergänzten, indem sie einen Graben über die Landseite gruben.

Gleich hinter dem Graben befindet sich ein Steinhaufen zum Gedenken an die MacArthurs, die (Erb-)Pfeifer der MacDonalds.

Die Vorburg hinter dem Graben ist von einer Reihe von Fragmenten von Steinmauern besetzt, die eine Reihe verschiedener Elemente der Burg darstellen.

Im höchsten Teil des Geländes befand sich einst der Burgfried, unter dem man noch einen Teil eines tonnengewölbten Kellers erkennen kann.

Die nordwestliche Ecke der Vorburg wird von den Überresten einer scheinbar großen Halle eingenommen. An einigen Stellen befinden sich noch Teile von Vorhangfassaden.

Bilder aus der Zeit gegen Ende des 19. Jahrhunderts zeigen, dass die Ruinen damals noch viel substanzieller waren als die, die man heute vorfindet.

Teile des Burgfrieds waren damals noch mehrere Stockwerke hoch. Es scheint, dass im vergangenen Jahrhundert einige der Steinmauern der Burg für lokale Bauprojekte wiederverwendet wurden, während andere Teile abgetragen wurden. Ein Turm stürzte 1990 einfach ins Meer.

Die Anfahrt aber lohnt sich trotzdem, denn die Strecke von Portree rauf, ist schon sehr besonderes. Aber Achtung! Diese Straße soll für das Auftauchen von Geisterautos berüchtigt sein.

Es gibt unterschiedliche Berichte darüber, was genau es ist, obwohl einige es als Austin von 1934 bezeichnen.

Das Fahrzeug wurde erstmals 1941 von Dr. Allan MacDonald gemeldet, der anhielt, um das Auto vorbeizulassen, als er es mit hoher Geschwindigkeit auf der damals einspurigen Straße fahren sah. Es wurde auch vom örtlichen Postboten gemeldet.

Elizabeth Byrd erwähnt das Auto in ihrem Buch A Strange and Seeing Time und schreibt, dass ihr berichtet wurde, es sei ein Geisterauto, das aus einem tödlichen Verkehrsunfall resultierte.

Dieser führte dazu, dass der Fahrer, ein Kirchenminister, vermutlich aus Schuld den Verstand verlor. So kann es gehen!

Die einzigen Geisterautos, die wir sehen konnten, waren die, an denen Touristen am Steuer saßen ....

Laird Hasenbär in Schottland - Tag 12 Teil 2

Lairds and Ladies!

Was macht man an einem Tag mit bescheidenem Wetter? Richtig! Dafür haben doch die Briten extra den Afternoon Tea erfunden!

Und genau das machen jetzt auch und zwar im altehrwürdigen “The Flodigarry Hotel”. Dort hatten wir heute Nachmittag den High Tea reserviert. Also, nix wie hin nach Flodigarry ....

Flodigarry galt aufgrund des Einflusses der darunter liegenden Kalksteinschichten als das beste Weideland in Skye. Die Bardin Mary MacPherson von Skye pries die Fruchtbarkeit in einem ihrer Gedichte.

Die berühmte Flora MacDonald und ihr Ehemann, Allan of Kingsburgh, lebten hier acht Jahre lang in einem Häuschen, als er während seiner Amtszeit (Mai 1751 bis Pfingsten 1759) einen Teil dieses Landes erhielt, bevor er die Nachfolge seines Vaters als Laird in Kingsburgh antrat.

Tatsächlich wurden fünf ihrer sieben Kinder hier in Flodigarry geboren. Das jetzige Hotel war jedoch nicht ihr Zuhause. Das wurde von einem der Nachkommen von Flora, Major R. L. Macdonald, erbaut. Teile des Gebäudes und die Innenausstattung zeugen von seinen vielen Jahren als Soldat im Nahen Osten. Das Cottage von Flora und Allan ist allerdings noch immer auf dem Hotelgelände zu sehen.

Floras Ehemann Allan hielt zwanzig oder dreißig Rinder auf den üppigen Weiden und fungierte auch als Viehtreiber, indem er Rinder von anderen Skye-Bauern aufkaufte. Im Herbst machten sich Hochlandtreiber auf den Weg nach Süden zu den großen Treffen oder Märkten in Zentralschottland.

Die beliebtesten Zusammenkünfte fanden in Falkirk und Crieff statt. Während sie reisten, war es Tradition, dass die Viehtreiber immer mehr Vieh kauften. Bei seiner Ankunft in Falkirk war Allan als Ailean na Mile Mart bekannt, Allan der tausend Rinder.

Tatsächlich wird angenommen, dass es Allans Urgroßvater, Domhnull MacIain 'ic Sheumais, war, der als erster mit diesem Handel begann, die ein Jahrhundert lang zur Hauptquelle von Skyes Reichtum werden sollte. Dieser Mann war ein gefeierter Krieger und Barde des Clans Donald, der der erste MacDonald Laird von Kingsburgh wurde.

Das Vieh musste mehrere Wochen lang geführt werden, und um die Verluste so gering wie möglich zu halten, wurden nur die besten Weiden zwischen den Hügeln ausgewählt. Die robusten Hochlandrinder mit ihren langen Hörnern und struppigen Fellen konnten die lange Wanderung überleben, verloren dabei aber zwangsläufig erheblich an Kondition.

Wegen der rauen Bedingungen wurden die Rinder oft mit Leder- oder Eisenschuhen beschlagen, so wie wir Pferde beschlagen. Die meisten dieser Rinder waren schwarz, da man davon ausging, dass diese am widerstandsfähigsten waren.

Die Mode für braune und blonde Hochlandrinder wurde von den Viktorianern gefördert; so sehr, dass die Gene für die schwarzen Highlander fast verloren gingen. In den letzten Jahren sind schwarze Rinder wieder populärer geworden.

Angeblich soll der Ursprung des Begriffs “Schwarzmarkt” möglicherweise auf die zwielichtigen Geschäfte im Zusammenhang mit dem Verkauf von schwarzen Hochlandrindern zurückzuführen sein, da diese möglicherweise gestohlen worden waren.

Da Skye eine Insel ist und im 18. Jahrhundert nur wenige große Fähren zur Verfügung standen, musste das Vieh durch die Enge bei Kylerhea schwimmen, um Glenelg auf dem Festland zu erreichen.

In Gruppen von sechs oder acht wurden die Kühe mit Horn an Schwanz hinter einem kleinen Ruderboot angebunden. Rinder sind in der Tat gute Schwimmer, obwohl sie heutzutage eher weniger Gelegenheit dazu haben!

In der Landwirtschaftlichen Erhebung von 1813 wurden zwischen 5000 und 8000 pro Jahr für die Durchquerung dieses schmalen Gewässers angegeben! Der MacLeod Chief ließ Vieh von Lewis und Harris nach Dunvegan verschiffen und dann durch Skye treiben. Entlang der Viehtreiberrouten wie Borve und Sligachan wurden traditionelle Übernachtungsplätze beliebt.

Flodigarry wurde als privates Jagdschloss im Jahr 1892 von dem berühmten Architekten Major R.J. Livingston McDonald erbaut. Seine Pforten als Hotel öffnete das Haus im Jahr 1928. Im Inneren des Haupthauses erstrahlt auch heute noch ein Teil der Pracht der 1920er Jahre.

Der Standort überblickt die Bucht von Poldorais und davor befindet sich ein weitläufiges, sanft hügeliges Gebiet mit relativ gutem Land, das Spuren von Rigg und Furchen aufweist. Im hinteren, nördlichen Teil des Geländes befindet sich ein sehr zerklüftetes Gebiet, das zwischen den Felsvorsprüngen Buschwald trägt.

2016 residierte hier, im Flodigarry Hotel, Kanye West, seines Zeichens taufrischer Ex-Ehemann von Social Media Selfmade Millionärin Kim Kardashian. Der Anlass war ein Videodreh zu seinem Song “Waves”, das der leicht überspannte Mister West später aber doch nicht veröffentlichen ließ.

Letztlich bekannt wurde diese Gegend dann durch ein Video eines gewissen Harry Styles, von Beruf ehemaliges Mitglied der Boyband One Direction und jetzt Superstar, der hier im Jahr 2017 das Musikvideo zu seinem Solodebüt “Sign of the Times” filmen ließ.

D er HighTea wurde uns im Piano Room, dem Musikzimmer, serviert. Toll sah es ja aus:

Da wir ja begeisterte Afternoon Tea / High Tea / Royal Tea Genießer sind, meinen wir doch uns da ein gewisses Urteil erlauben zu können ...

Und hier im Flodigarry Hotel gibt es noch sehr viel Raum für “Improvement”. Dieser High Tea gehört für uns an das untere Ende unserer persönlichen Skala.

Wir waren ja nun schon in einigen altehrwürdigen, very britsh Hotels auf dieser Welt, mit allem pomp and circumstance das da so zugehört - von daher können wir da schon vergleichen.

Tee mit Pads aus der Maschine? Geht ja gar nicht! Da gehören die Teeblätter gescheit aufgegossen und mindestens eine kleine Auswahl an Tee sollte es ebenfalls schon sein. Es muss ja nicht die umfangreiche Teekarte des Mount Nelsons aus Kapstadt sein.

Die schön Leckereien auf der Etagere hatten auch schon - sagen wir mal - frischere Zeiten gesehen. Das war alles schon Stunden alt, wenn nicht bereits am Vorabend zubereitet.

Bei dem Tamtam, das in dem Laden die mit ihrer Küche veranstalten, war diese Performance ja mal gar nix. Und dass wir noch nach Servietten fragen mussten und dafür jemanden suchen mussten - ohne Worte ...

Unten am Strand finden sich 170 Millionen Jahre alte Dinosaurier-Fußspuren verschiedener Arten. Die Menschen, die auf der Isle of Skye leben, haben seit vielen Jahren Fossilien entlang der Küste gefunden. Einige von ihnen beinhalten Ammoniten, Knochen.

Die Gesteinsproben, die Geologie des Ortes und konsistente Muster von Fossilien, Formen und Größen halfen den Forschern, viele der Details zu bestimmen.

Bisher haben Forscher über 3000 Fußabdrücke entlang der Küste der Insel identifiziert. Viele neue Fußabdruckentdeckungen tauchen jedes Jahr auf und dies ist ein aktives Forschungsgebiet für Paläontologen. Die meisten dieser Fußabdrücke gehören zu den Sauropoden, den größten Dinosauriern mit riesigem Oberkörper und langen Hälsen. Die Art, die wir in Jurassic Park gesehen haben.

Wenn sie also im Schlamm herumliefen, hinterließen sie die Fußspuren. Einige der prominenten blieben unberührt und wurden mit dem Schlick gefüllt. Über viele Jahrhunderte hinweg verwandelten sich der Schlamm und der Schlick unter dem Einfluss des Klimas in harte Felsen, die wiederum diese unschätzbaren Zeugnisse aus der Jurazeit bewahren.

Wer die Dino Fußabdrücke besuchen möchte, sollte die Tiden im Auge behalten und möglichst bei Ebbe eintreffen, da bei Flut die meisten Abdrücke unter Wasser liegen. Allerdings muss man schon wissen, wonach man genau sucht.

Im weiteren Verlauf der Küstenstraße trifft man auf Das Wahrzeichen des Isle of Skye: The Old Man of Storr!

Der „Alte Mann“ ist eine große, solitäre Felsnadel, die hoch in die Höhe ragt und schon kilometerweit zu sehen ist. Nur nicht, wenn man direkt darunter steht, denn dann verschmilzt sie mit dem Hintergrund.

Als Teil des Trotternish-Kamms wurde der Storr zu einem der meistfotografierten Landschaften der Welt. Entsprechend ist natürlich der Rummel, der hier herrscht.

Ein riesen Parkplatz mit der üblichen Infrastruktur, die so ein Top-Reiseziel unweigerlich mit sich bringt.

Der Storr Walk verwendet den gleichen Weg nach oben und zurück und beginnt und kehrt am selben Punkt (dem Parkplatz) zurück. Selbst bei diesem stürmischen Wetter, mit unregelmäßigen Orkanböen, setzen sich noch etliche Unentwegte in Richtung Storr in Bewegung.

Wir sind uns nicht einig, ob wir das mutig finden sollen oder einfach nur bekloppt?!

Wir halten noch kurz an den Kiltrocks, die so heißen sollen, weil sie angeblich dem Faltenwurf des schottischen Bekleidungstücks ähneln.

Mit der nötigen Menge Whisky intus sieht man ja so einiges ...

Uns ist es jetzt entschieden zu usselig und wir fahren zurück ins gemütliche Cottage. Außerdem müssen wir noch packen, denn morgen wechseln wir wieder die Location.

Oidhche mhath!

Angie, Micha und Laird Hasenbär

Pencil drawing, approx 135mm x 107mm.

The Great Stone Chute, Sgurr Alasdair, Isle of Skye, Scotland.

It gives me chills looking at our photos taken of the Black Cuillin mountain range. A lug on the sole of P's walking boots was cleanly sheared off when he 'stone-surfed' his way down the Great Stone Chute.

The jagged Black Cuillin mountain range on the Isle of Skye looking hazy and blue as the sun was setting.

An analogue photo from a camping trip. There's something atmospheric about the fuzziness of pre-digital cameras that I really like.

“Autumn Sunset, Isle of Skye”.

Pastel on paper, approx 81mm x 104mm.

A memory/feeling drawing of a chill and damp autumn evening camping on the Isle of Skye. The setting sun cast a hint of warmth on the distant mountains.

Loch Brittle view.

The view down Loch Brittle from the Glenbrittle campsite on the Isle of Skye, Scotland and the reference photo for a pastel painting.

The mainland is on the right, and in the centre on the horizon is the Isle of Canna.